外壁材の種類がたくさんある中で、ガルバニウム鋼板という外壁材があるのをご存知でしょうか?

最近は、建物の外壁や屋根の材料などの各種建築材料として近年使用が増加しています。

知っていてもどんなものかはよくわからない、どんな性能があるのか知らない。という方のために、

外壁材に使われるガルバニウム銅板とは何なのか、またどんなメリットデメリットがあるのか、お話ししていこうと思います。

ガルバニウム鋼板とは何か?

ガルバリウムは、めっき金属として純亜鉛ではなく、アルミニウム +亜鉛+珪素 の合金をいいます。

アルミニウムはめっき層表面に強固な不動態皮膜を形成して、めっき層を保護する働きを持っています。

亜鉛は、犠牲防食と言って、水中などの腐食環境下において鉄よりも先に亜鉛が溶け出すことで、原板である鉄の腐食を防止します。

そのため亜鉛が腐食し、腐食生成物がめっき層の腐食進行を抑制し、亜鉛が腐食して空いた穴の部分をアルミニウムが保護するため、全体として高い防食性を発揮します。

そのガルバニウムを施した鉄(鋼板)の建材をガルバニウム鋼板と言います。

耐久性

先にもお伝えしたように、錆びにくく耐久性が約25〜30年ほどとされています。

張り替えなどのメンテナス回数が少ないことで、使用建材も抑えられます。

また軽量なため、耐震性にも優れております。

張り替え後など、リサイクルすることで環境負荷も減らせ、人と地球に優しい建材と言えます。

価格帯

ガルバリウム鋼板など金属建材は、スレートや窯業サイディングよりも少し価格は高くなるものの、同じ耐食鋼材として広く使用されているステンレス鋼板に比べると、購入単価が大幅に安いことから、特に最近のステンレス鋼価格高騰を受けて、材料選定切り替えの動きが進んでいます。

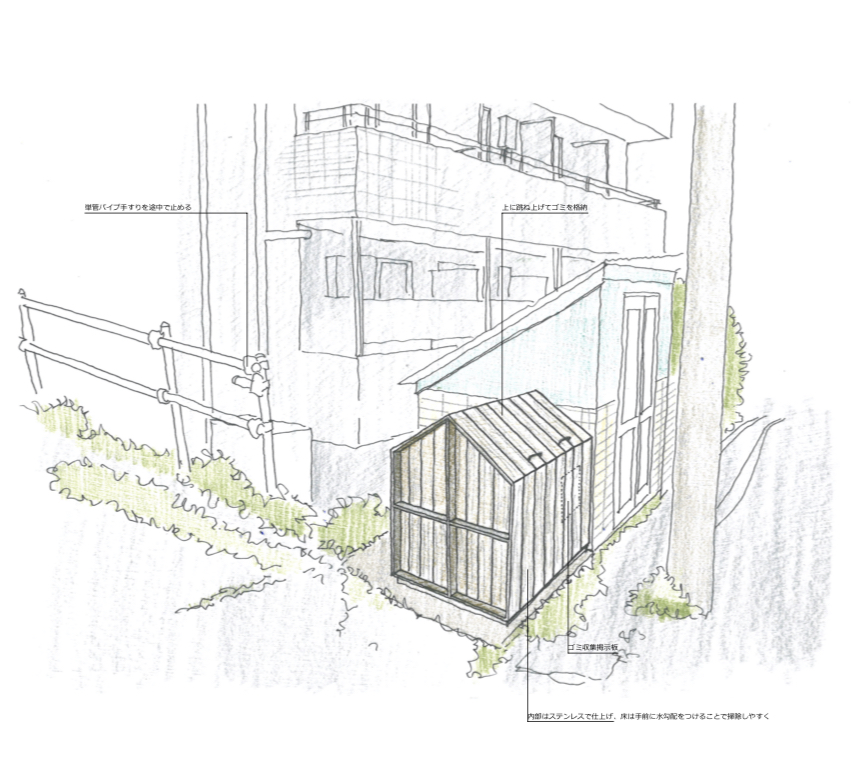

デザイン

見た目も昔のトタンとは違い、オシャレなものに変化してきているので、幅広い方に好まれます。木製のものとも相性が良く、家の雰囲気づくりに欠かせなくなってきています。

メンテナンス

ガルバリウム鋼板は湿気や雨水を吸収することがないので、、他の外壁材に比べて汚れが付きにくい素材です。

ただし、沿岸地域の潮風や工場の排気ガス、森林など樹木や落ち葉の影響を受けることがあります。

潮風や排気ガスの成分や落ち葉などがガルバリウム鋼板に触れると、電食を引き起こし錆の原因となります。

またアンテナやアンテナを留める鉄線、留め具から発生する錆びがうつる、もらい錆びが起きる可能性もあります。

こうした影響を受ける環境でガルバリウム鋼板を屋根や外壁に用いる際は、点検をこまめに行いメンテナンスの頻度を高める必要があります。

専門性

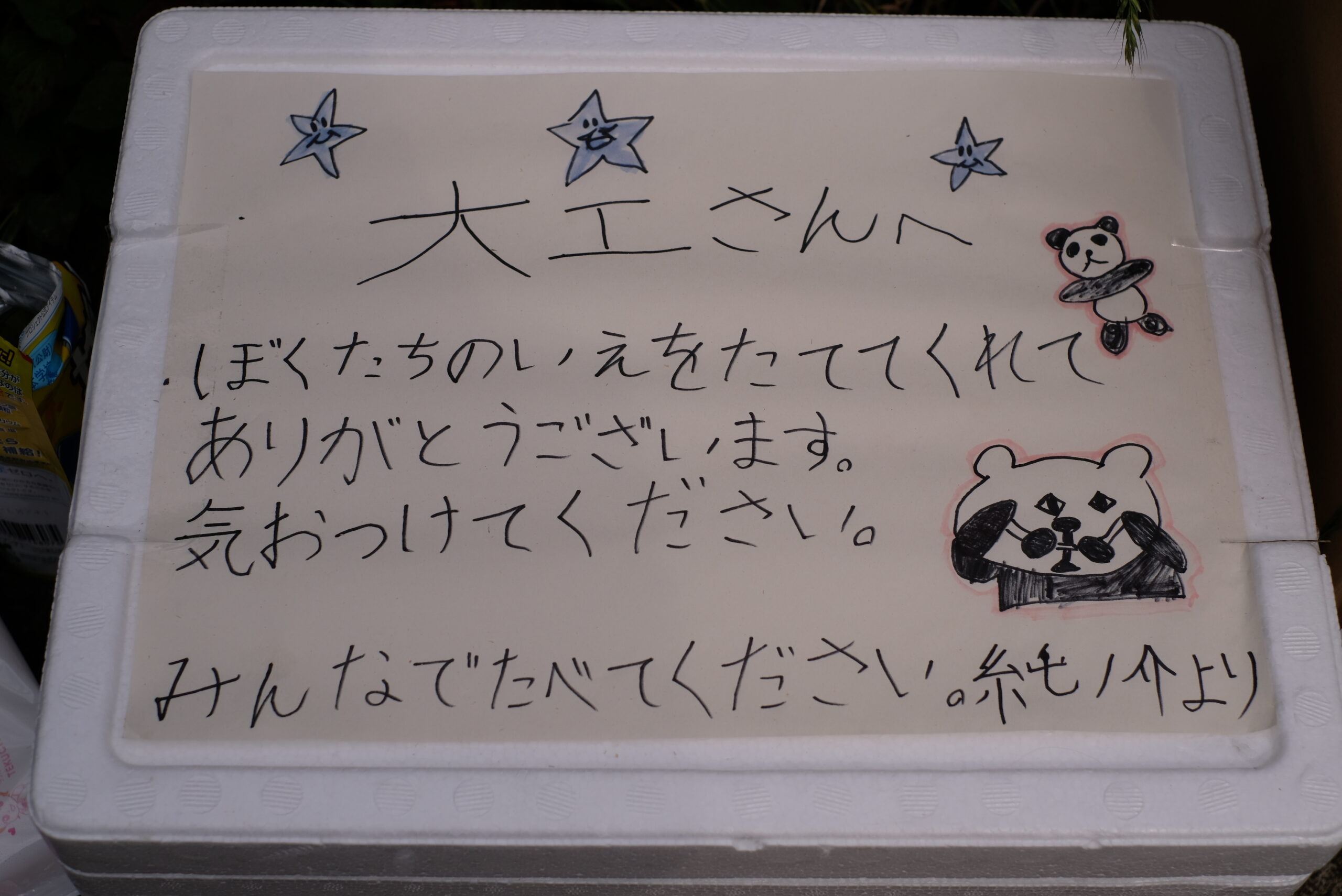

ガルバリウム鋼板の施工をおこなうのは板金工職人さんで専門性が高く、技術力の高い業者さんがなかなかいません。

そのため、工期が多少伸びる可能性があります。

メリットデメリット両方が存在していますが、どんな外壁材も完璧なものはないと思っています。

特徴などよく理解して頂き、合った外壁材を見つけて頂けたらと思います。

もっと詳しく聞きたい、他どんなデザインがあるのか知りたいなどあれば、

https://www.marusei-j.co.jp/work-list/

こちらをご覧ください。

板金屋さん〜外壁ガルバリウム鋼板〜施工動画も良ければぜひご覧ください。

https://youtu.be/QxEJ9ik4Onk

-684x1024.jpg)