地球の温暖化が進む中、国でもさまざまな対策が行われています。

補助金で性能のいい家を作ったり、電気は太陽熱で賄えるように太陽光発電を推奨していたり、、、

性能のいい家を作るとはどんなことにつながっていくのでしょうか?

地球温暖化、近年の気温上昇には、体がついていけず、夏のこの暑い時期は体調を崩す人も多くいます。

そして簡単に省エネに。と言いますが、従来の断熱ではエアコンの設定温度28度は到底厳しく、23度でガンガン冷やしているというご家庭も少なくないのではないでしょうか。

そこで断熱は、どんな役割をしていてどんな効果があるのかご紹介して、環境への貢献についてお話ししていきたいと思います。

断熱とは

断熱は、住宅において非常に重要な要素です。具体的には、外気と室内の温度差を抑え、外からの熱や冷気が家の中に入りにくくする性能を指します。断熱を意識した家づくりは、以下のメリットをもたらします。

快適な室温の持続

高い断熱性能を持つ住宅は、外気温の変化に影響されにくく、一年中どこにいても快適に過ごせます。室内の温度差が少ないため、ヒートショック現象の予防にもなります。

※ヒートショック現象とは・・・「急激な温度変化によって、体がダメージを受けること」を指します。暖かい部屋から寒い部屋への移動や、風呂場やトイレが寒いといった急激な温度変化で血圧が大きく変動し、失神や心筋梗塞、脳梗塞などを引き起こします。

冷暖房費の節約

断熱性の高い家は、外気温の影響を受けにくいため、冷暖房が効きやすくなります。結果として、エネルギー消費を抑えることができます。

室内の空気の質を保持

断熱効率を高めて室内の気密性を向上させることで、室内の空気をきれいに保てます。

換気システムを活用することで、ホルムアルデヒドなどの有害物質を排除し、シックハウス症候群の予防にもつながります。

家の寿命を延ばす

気密性を高め、換気システムを活用することで、結露やカビが発生しにくくなるため、家の寿命を伸ばす効果があります。

断熱を実現する際の3つのポイント

断熱性の高い建材を使う

断熱性の高い断熱材を選ぶことが大切です。

せっかく断熱材を入れたのに、時間の経過とともに沈下してしまい、まともに断熱されていない。そんなのもよくある話です。壁の中だからわかりにくいかもしれませんが、そういった検証をしっかりしている業者や製品を選ぶことがとても重要です。

気密性を高める

断熱性のある建材を使用していても、隙間があると十分な効果が得られません。

気密を高めるためには、家をつくる大工の技術、空気の通し方がとても重要です。

※気密性とは・・・建物の中と外の空気が出入りしないようにするする性能のことです。具体的には、家の隙間をできるだけ少なくして、外の空気が入ってこないようにして、室内の空気が外に逃げないようにすることを指します。その値をC値といい、1㎡あたり何㎠隙間があるか?という数値でよく表します。

https://www.marusei-j.co.jp/%e6%b0%97%e5%af%86%e6%80%a7%e3%81%a7%e6%b1%ba%e3%81%be%e3%82%8b%e3%81%8a%e5%ae%b6%e3%81%ae%e8%89%af%e3%81%97%e6%82%aa%e3%81%97%e3%80%82/

窓の断熱対策

窓は外気の影響を受けやすい場所です。遮熱効果の高い複層ガラスや樹脂サッシを使用して、断熱性を向上させることが大事です。

セルローズファイバーとは

表題にもあったように、新聞紙で作るセルローズファイバーという断熱材。

木質系断熱材で、街でよく見かけるスポーツ新聞や経済新聞が在庫として売れ残ってしまったものをリサイクルしたもの。

40坪の家1棟で約1.2トン使うので、新聞に換算すると約15〜18年分の新聞紙をリサイクルしたことになります。

限りある資源を有効活用し、環境への負荷を極力おさえるサスティナブル(持続可能)な社会にマッチした断熱材といえます。

このセルローズファイバーの特徴を見ていきましょう。

セルローズファイバーの特徴

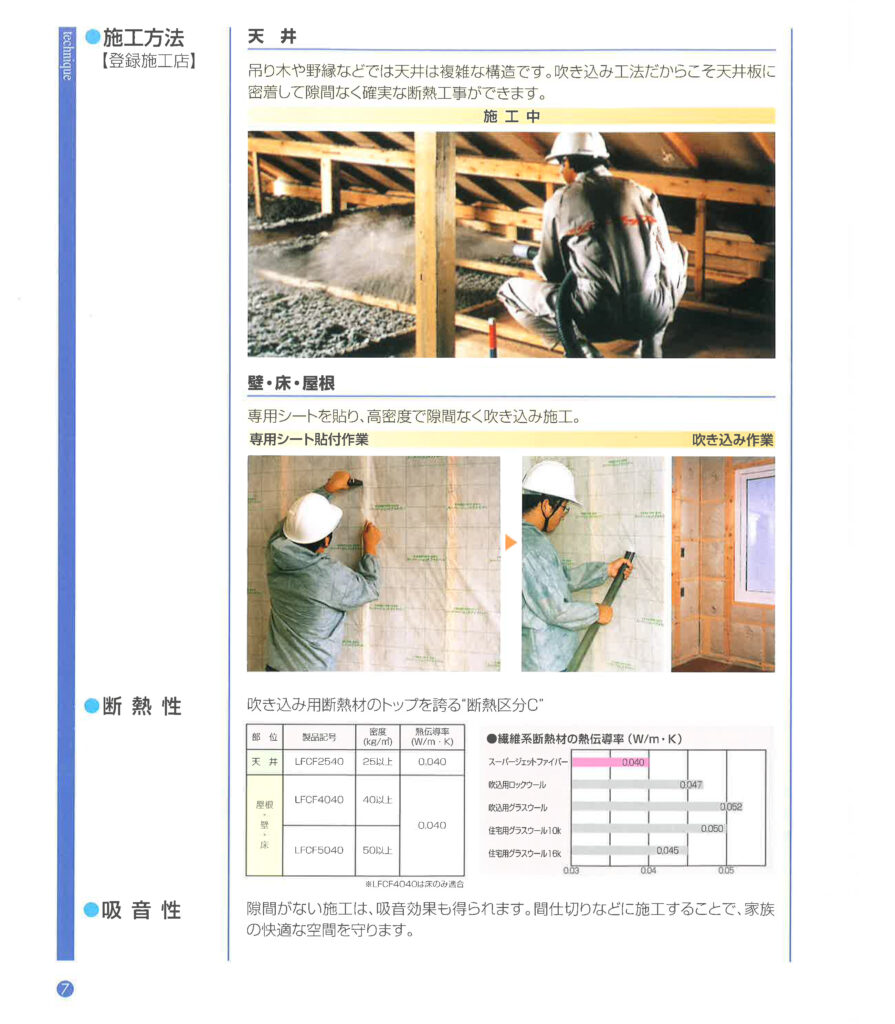

断熱性

断熱材は、固定した空気をより多く抱えているものがよいとされています。

セルローズファイバーの木繊維は繊維の絡み合いで空気を抱えるのに加え、一本一本の繊維の中にも空気砲があり、素材自体に高い断熱性があるといえます。

これを隙間なく施工することで、確実な断熱性が得られます。

吸音性

木質繊維のやわらかく軽い素材は、優れた吸音性をもち、100dbの防犯ベルの音がセルローズファイバーの壁で覆うことにより半分の54dbまで吸音してくれました。

室内のプライベートな音の漏れや屋外の騒音などの防音対策に効果的です。

※100db・・・防犯ベル・犬の鳴き声

54db・・・静かな事務所・小さな声で話す話声

難燃性

新聞紙にホウ酸、ホウ砂を加えることにより燃えにくい断熱材となります。

試しに、1000℃のガスバーナーで1分間燃やしても、表面が炭化しただけで、中はそのままでした。

万が一火災が発生しても、延焼を遅らせる効果もあり、さらには天然素材なので有毒なガスの発生もありません。

撥水性

新聞紙にホウ酸・ホウ砂以外にも牛脂を混ぜ込むことにより、撥水性を向上させ、屋根からのわずかな雨漏りなどで断熱性能が下がるということはありません。

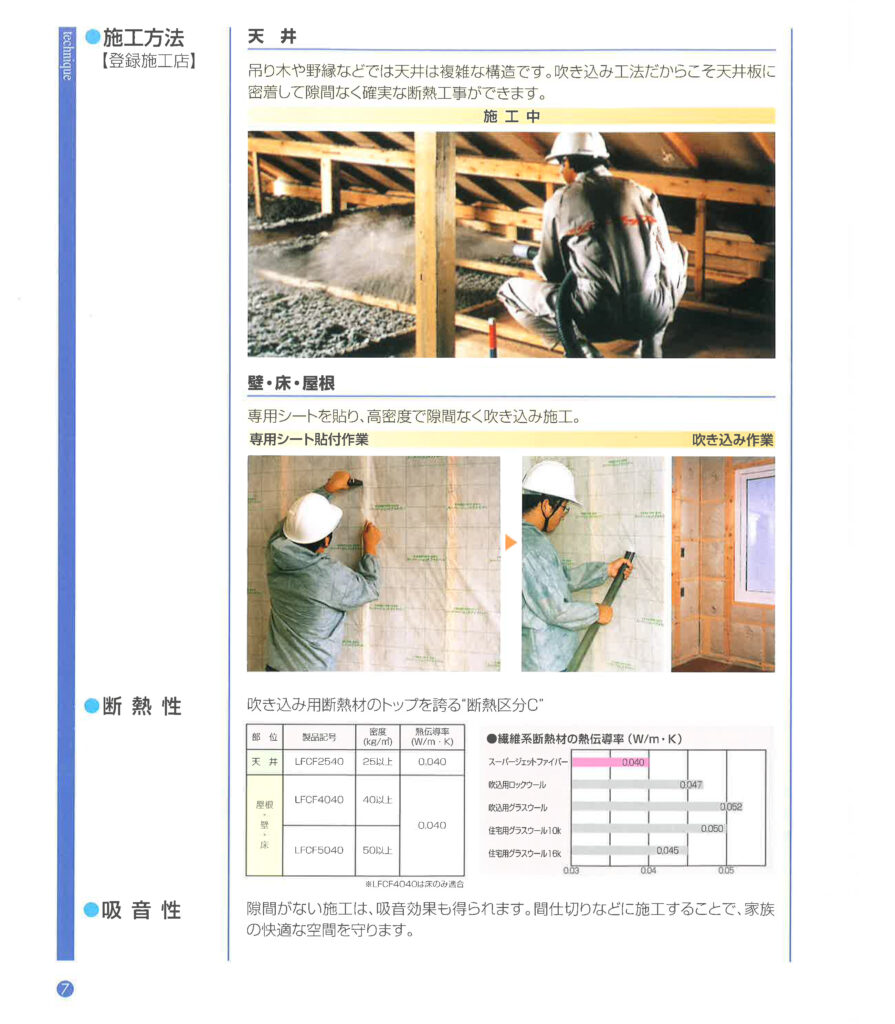

吹き込み工法(ブローイング工法)

下記写真のように、専用シートを張り、その間に吹き込んでいく。

天井は隙間がないよう積もらせていく。

一つ一つが小さな粒なので隙間なく断熱材を行き渡らすことが可能です。

まとめ

断熱気密と騒がれている背景には、今の環境問題がとても起因しています。

そんなのは、言われなくても誰もが知っていることでしょう。

しかし、その対策をどのようにしたら良いのか、正しい対策方法は何なのか?

今回の記事で、少しはお分かり頂けたでしょうか。

人の健康を守るためには、家の環境を守らなければなりません。

家の環境を守るためには、確かな腕と確かな製品を選ぶ必要があるのです。

人と家を守ることで、環境にやさしい家となっていきます。

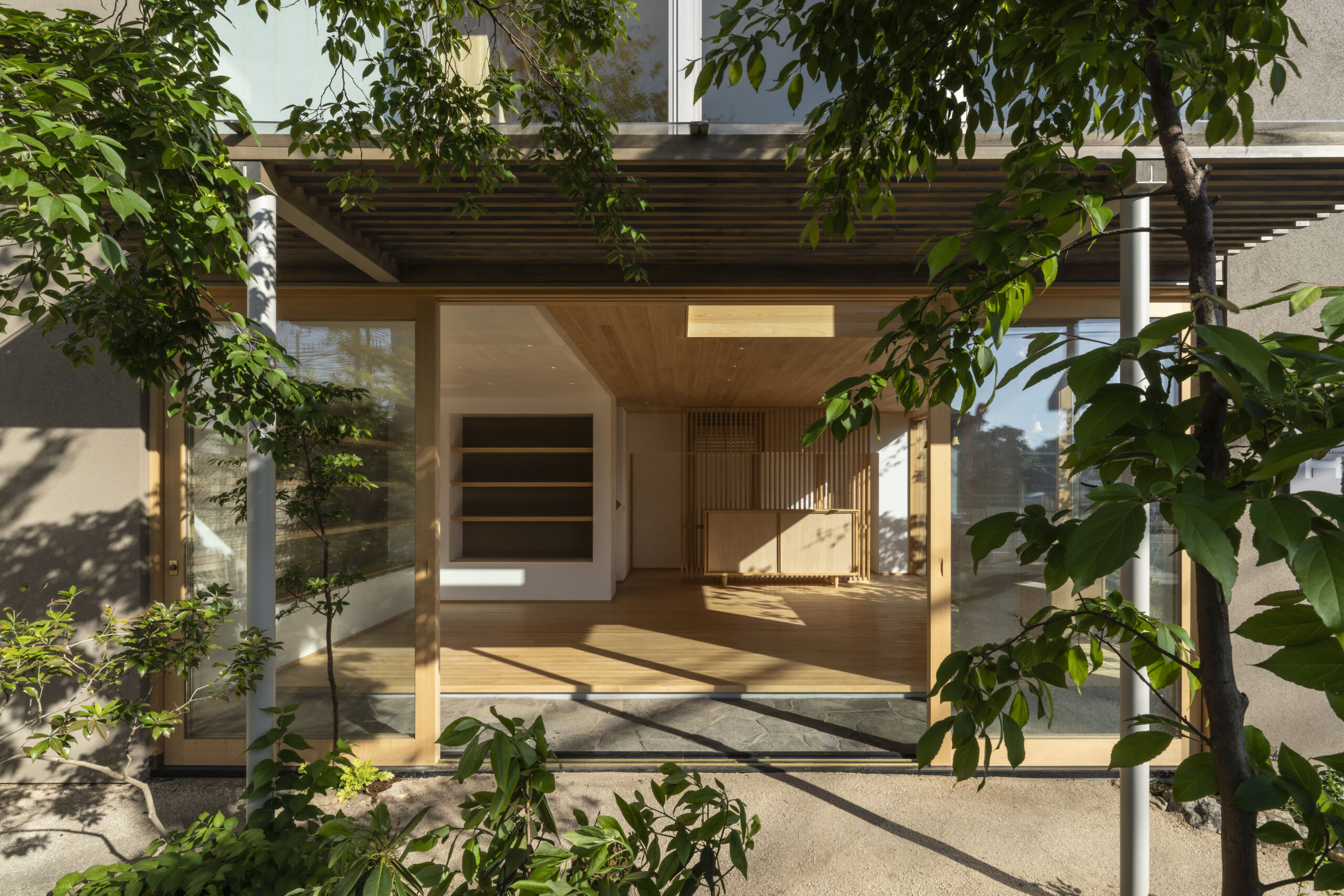

ほんとうの木に囲まれた暮らしを実現してみませんか。

丸晴工務店のYouTube

木質系のつながりでドイツのシュタイコという断熱材もあります。

https://youtu.be/cKsPDFq–vw