カテゴリー: ブログ

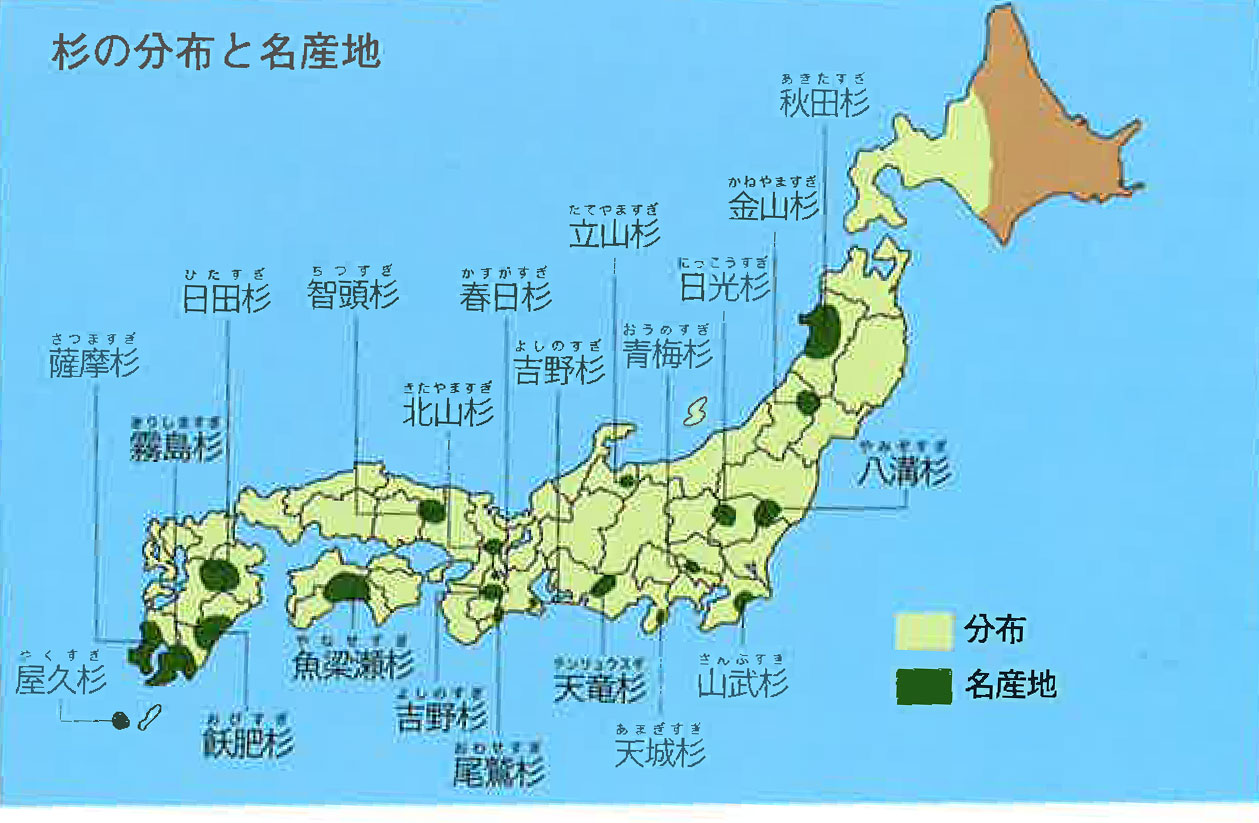

日本だけに生息する『杉(スギ)』の木

一概に『木』のお家と言っても、どんな木があって、どんな特徴があるかご存知ですか?

私は、調べるまで全く知りませんでした。

意外と知らないことも多く、でも知ることで家を建てるときに、その場所場所にあった『木』を選ぶことができますし、一つ一つ家に使われた木々に愛着を持つことができると思います。

経年が魅力の『木』を楽しむためにも、ぜひ、これを見て一つずつ知識が広げていき、見た目や雰囲気だけでじゃなく、自分好みの木材が選べるようになってもらえたらといいなと思います。

今回は、日本唯一の『杉(スギ)』についてお話しします。

目次

杉の木

|

【樹名】 |

スギ |

|

【科名】 |

スギ科スギ属 |

|

【心材の色】 |

赤褐色 |

|

【辺材の色】 |

白色 |

| 【産地】 |

北海道南部〜九州 |

|

【加工性】 |

木質が軽軟なため容易 |

|

【塗装性】 |

塗装の拭き込みに注意する |

|

【適応箇所】 |

屋内での使用に適する |

|

【主要用途】 |

構造材、造作材、家具材、建具材 |

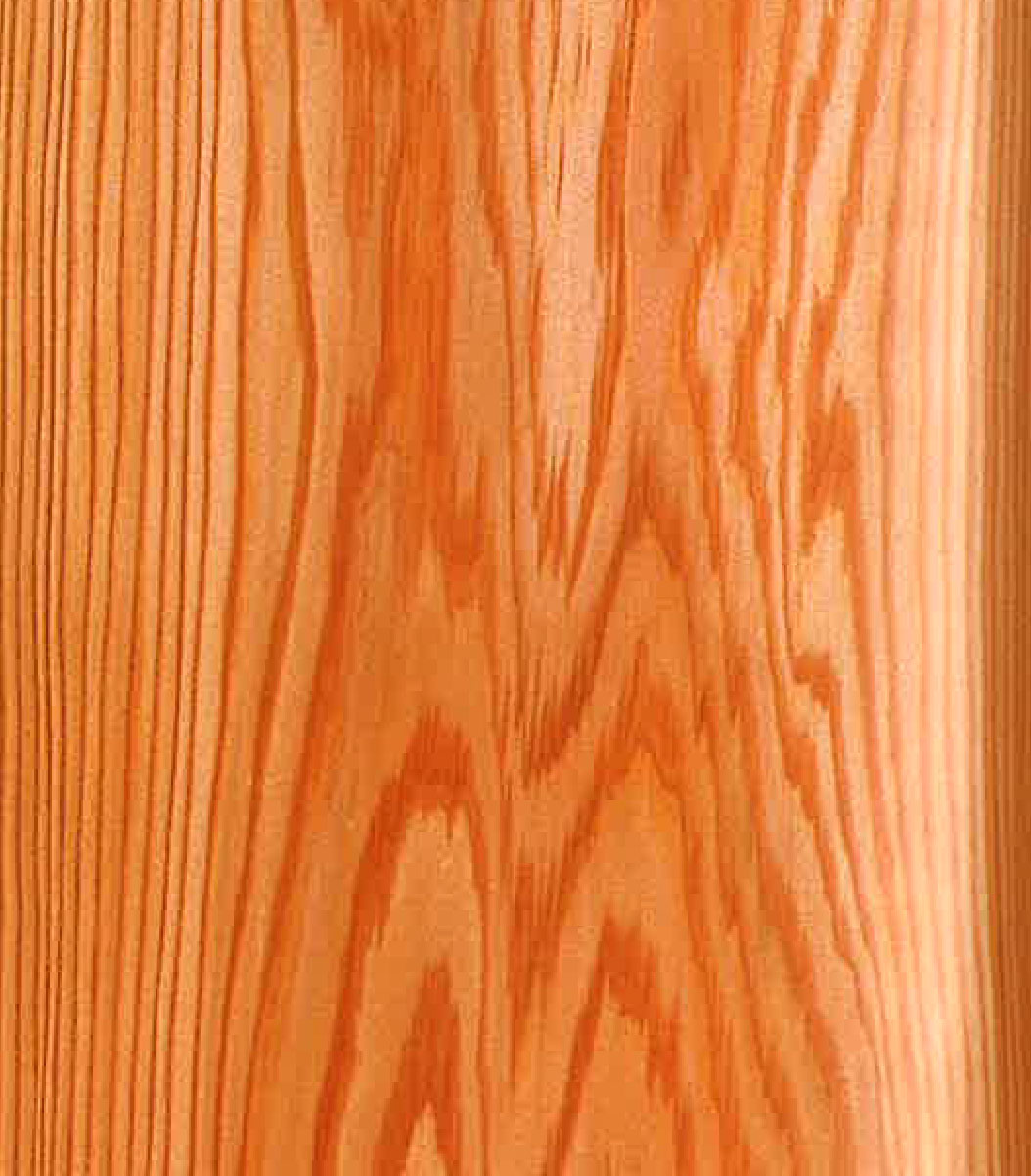

国産の針葉樹を代表する材です。

昔から建築材(構造材、造作材、建具材、家具材など)で幅広い用途に使われ、日本人に親しまれてきました。針葉樹の中でも柔らかい部類に入り、肌触りがあたたかく、水や虫にも強い材であるため、屋外の壁や戸などにも用いられています。

銘木としては、天井板はおおむねスギときまっているもののようで、高級品はうずくり仕上げ(茅の根を切り揃えたタワシ状のもので、木肌をこすり、杢目をきわだたせ光沢を出す仕上げ)をされたものが好まれます。茶室や数寄屋造りで床柱や化粧垂木に用いられる磨丸太や絞り丸太は、京都北山地方と奈良吉野地方を代表としています。

スギの天井板の木目は、柾目、板目、中杢、笹目、上杢と五つの銘柄に分けて取引されています。

落ち着いた本格的な客間には、柾目や中杢が好まれます。裏スギの北方系のスギは素直な木目で、太平洋岸の表スギは秋目の色が濃く、木目が一層鮮やかです。

表スギと裏スギ

スギは、中央山脈を分岐点として、日本海側に生息するスギを裏スギと呼び、太平洋側のスギを表スギと呼び、同じスギでも性質は大きく異なります。

いったん枝から着地した場所から芽を出して樹になる裏スギは、優しい木目が特徴で、天井周りも、廻り縁、竿縁は裏スギの秋田の木端柾物(こばまさ)が好まれ、敷居、鴨居も秋田のものは落ち着きがあるとされています。

また、和室の大広間などの独立柱は4面使用なので、背割れのある1本取りの芯持材は使えません。秋田スギの四方柾を使うのが最良とされており、長押(なげし)には、秋田スギの目の通った柾目が最上品とされています。

秋田スギは、裏スギの代表ですが、丹沢スギ、天城スギ、吉野スギ、魚梁瀬スギ、屋久スギも裏スギの仲間です。

参考資料:誠文堂『木材大辞典200種』

杉の銘木

神代杉

神代杉とは、数百年以上も土中に埋没していたもの(山が噴火して溶岩と一緒に埋まったもの)で色調の黒っぽいものを黒神代、茶色っぽいものを茶神代といい、渋い色調を珍重して天井板、落掛などに用いられます。

伊豆地方から出土したものが高く評価されたが、近年では数少ないようです。

春日杉

奈良県春日神社境内および春日山から得られる数百年生の植栽樹です。

法的規則(承和8年の勅命により神山として狩猟伐採が禁じられ、「天然記念物春日山原始林」となっている)の樹木であるから、風倒木や枯損木しか用材されません。心材は少し桃色がかった美しい赤色で、年輪は緻密です。秋目がくっきりと明瞭で笹杢と呼ばれるすっきりとした優雅な杢目は、最高級品として天井板や落掛などに用いられ、高く評価されています。柾目も美しく得難い。樹脂分がかなり多く、光沢があります。

吉野杉

奈良県吉野地方に古くから植林された民有林材で、量的には他の銘杉類とは異なり、今後とも供給可能性は大きいです。心材は、淡紅色で、白みがかったものが良いとされています。吉野杉は樹脂分が程よく含まれ、手垢がつきにくいために、造作材としても喜ばれています。柱や造作に用いられる、赤杉と呼ばれる赤味の濃いものは、秋田赤杉よりも経年変化によって秋目がよく残り、高く評価されます。

薩摩杉

屋久杉ともよばれます。

鹿児島県屋久島の天然性の杉です。

原生林で有名なのが屋久杉ですが、日本のスギの原生林は、ほとんどが国有林となっております。1000年以上の木を本屋久杉と呼び、実際樹齢2000年〜4000年と推定されるものが多いです。このうち大きいものでは、樹高が50m以上になるものもあります。

多雨急峻(急斜地かつ多雨)の岩盤地帯に生えていることと、老樹であるために、年輪はきわめて緻密で、樹脂分も多く耐久性も大きく、心材は黄茶色から赤茶色で、鶉杢(うずらもく)とよばれる独特の杢目は、天井板、落掛などに高く評価されます。近年、資源保護の要請から伐採は限られ、風倒木や枯損木から得られたものが多く、樹脂分がかたまっていたり、腐れや染みが顕著であったり、欠点の目につく材が多いですが、腐れを利用した欄間も風雅で好まれてきました。

秋田杉

秋田県米代川流域から産出され、藩政時代からの植林材です。

生育場所が広範なところから、心材の色調は鮮やかな淡黄色から淡紅色で、赤みの濃いものが多く、杢目も多様で春日杉や霧島杉に似たものも得られました。また、色調や杢目の同じものが揃えられたり、柾目の年輪幅の揃った幅広材が得られたり、伸縮性が少ないなどの特徴も挙げられます。柱や造作材としては高く評価されています。

土佐杉

梁瀬杉(やなせすぎ)とも呼ばれます。

高知県梁瀬地方に産する藩政時代の植栽林で、心材はいくらか褐色がかった赤色で、樹脂分がかなり多く、材質として杉のなかではいくらか硬く、反りや狂いが大きいと言われています。しかし、力強い杢板は、天井板として高く評価されています。

霧島杉

九州の霧島地方産の杉で、天井板としても床柱としても、きわめて高く評価されてきました。

心材は黄味がかった紅褐色で、春目が白っぽく、杢目が緻密で、優美な印象をもたらす希少材です。

挟野杉

霧島系のなかでも最も高く評価された、宮崎県挟野神社の境内林材で、現在では十数本しか存在しません。

気品のある繊細な雅致をもつが、ほとんど入手不可能。

市房杉

霧島系の杉で、宮崎県・熊本県の県境にそびえる市房山の、市房神社の参道に数百年の昔に植栽されたもので、春目が白っぽく秋目が淡紅色で、おとなしやかで華やかさのある笹木は高く評価されます。数十本ほどしか残っておらず風倒木や枯損木のない限り市場に出ることがありません。

御山杉

伊勢神宮の境内林の杉です。

心材は黄紅色で、杢目は細かく、優美で気品のある笹杢は、天井板として高く評価されました。風倒木や枯損木で出まわることがあるかもしれない希少材です。

日光杉

日光東照宮や摂社並びに街道並木の杉。

春日杉に似た色調で、杢目も細かく、光沢もありますが、ただ秋目が硬いとされてきました。

風倒木や枯損木しか用材とならない材です。

北山杉

磨丸太、絞丸太、垂木などの丸太材として知られています。

節のない美しい木肌、本末が同じ太さで、外形が丸に近い磨丸太は数寄屋建築に欠かすことのできず、特産のシボ丸太は床柱として広く使われています。

銘木とは、自然が作り上げた、自然な肌合いの清純な感覚と美しさであり、端正に塗り上げられたものよりも、木地のままをよしとする、少なくとも数寄道においては高しとする価値観は、人の道にも通ずるものがあります。だからこそ、人は銘木をみて美しいと感じるのかもしれません。

参考資料:小学館 数寄屋建築集成 銘木集

終わりに

弊社で取り扱う良質な木材は、奈良や静岡で産出されています。

奈良吉野の木材は、年輪が狭く密度が高いことから、強くたわみにくい特徴があります。これは、台風や地震などに耐えうる家づくりをするうえで重要な要素となっています。また、節が少なく、年輪が均一で美しいまっすぐな木目をしていることも特徴です。また、静岡の木材は、年間2000mm以上の雨、そして温暖な気候により、素直でまっすぐな木々が多く、色艶が美しい木材です。このような良質な木材を使うことで、安心で木の温もりを感じられる住まいを作り地域への貢献に繋げています。

こちらの建物では、北山杉と春日杉と秋田杉を使用しています。

杉の舎(写真引用元)

https://suginoyas.com/quality.htm

天然木の造形美 杢の種類(写真引用元)

https://wp1.fuchu.jp/~kagu/siryo/moku.htm

泰平木材有限会社(写真引用元)

自然の生気と美しさ『欅』について

普段、生活をしていると大して気にならないのに、

家を木のお家にしたいな。北欧風のお家にしたいな。などなどお家のことを考えだすと、間取りとか、キッチンとかたくさん考えますよね。

そして次に気になってくるのが、木のお家でメインとなる材料の『木』。木と言ってもいっぱいあるし、どんな木がいいんだろう。どんな種類があるんだろう。どんな特徴があるんだろう。など、意外と知らないことだらけ。

そんな『木』について書いていこうと思います。

これを見て一つずつ知識が広がっていき、見た目や雰囲気だけでじゃなく、自分好みの木材が選べるようになってもらえたらといいなと思います。

今回は木々の王様『欅(けやき)』についてお話しします。

欅(けやき)とは

|

【樹名】 |

ケヤキ・ツキ |

|

【科名】 |

ニレ科ニレ属 |

|

【心材の色】 |

帯黄紅褐色 |

|

【辺材の色】 |

灰白色 |

| 【産地】 |

本州、四国、九州 |

|

【加工性】 |

木肌が緻密なので美しく仕上がる |

|

【塗装性】 |

無塗装で磨き上げられることが多い |

|

【適応箇所】 |

屋内外に適する |

|

【主要用途】 |

構造材、大黒柱、床材、家具材、建具材 |

北海道を除いて全国から産出し、日本の広葉樹を代表するものとしてよく知られています。

木は一般的に樹齢200年で銘木とよばれますが、欅(けやき)は樹齢300〜400年のものもあり、樹木としての寿命が長いことから巨樹・老樹が多く、社寺建築材や城郭建築、民家の大黒柱に用いられてきました。

有名なところでは、京都の清水寺の舞台の柱が巨大な欅の材が使われています。

大径木の年輪幅の狭いものは、狂いが少なく重用されます。

そのため、製材業者は、年輪のつんだ山欅と育ちが良いため杢目の味わいが乏しい里欅とを区別しているそうです。

また、『欅』と『槻(けやき)』は植物学上は同じとされていますが、木材としては区別されてきました。

材色・材質に優れたものを『欅』、育ちが良く年輪幅の広い材は、赤みが少なく堅い材のできる性質から加工が困難で狂いのでやすいものを『槻』としているようです。

銘木業界では、『槻』のことを材色が青味がかっていることから、『青欅』といい、それに対して良材を『本欅』ともいうそうです。

用途は、伝統をふまえて床柱、床地板、床框、落掛、棚板、上り框、床板、内装材などに使われています。

やや重厚材な特色を生かし、座卓やテーブル、カウンターなど家具作りに用いられていることも多いです。

参照:誠文堂『樹種辞典』

参照:誠文堂『樹種辞典』

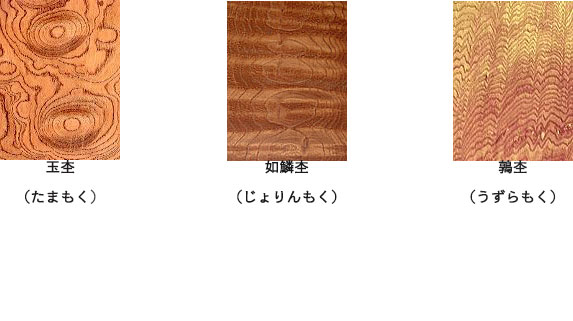

杢目

心材は黄味がかった褐色から紅褐色で、板目面、柾目面とも木理(木目)がきわめて明快にあらわれるため、また老木では、大径に育つ中で、幹がさまざまな形になり、複雑で装飾的な杢目が得られ、高く評価されています。

如鱗杢(じょりんもく)魚の鱗のような杢目や玉杢(たまもく)同心円形の杢目、鶉杢(うずらもく)うずらの羽のような杢目の美しいものは、1m角で何百万とするものもあります。

これは、玉杢(たまもく)の端材で、

これが、玉杢の鏡台です。(川崎マイスターが作りました。)

他にもたくさんの木材があり、それぞれ特色など違い、そういった木の性質を知り尽くして、それを合理的に活用して建築の性能や美しさに生かしていけることは素晴らしいことだと思います。

丸晴工務店で建てさせていただいたお客様は、この欅をどこかしらに使用している場合が多いです。

材木ストック置き場にも数多くの欅材が保管されております。

木の空間に住う人たちへ木の香りや、自然の生気と美しさをこれからも伝えられたらと思います。

能勢町けやき資料館 (写真引用元)

http://www.town.nose.osaka.jp/topics/5959.html

天然木の造形美 杢の種類(写真引用元)

工務店が教える賢い断熱材の選び方〜セルロースファイバー〜

ここ最近、

色々なところで断熱材について

掲載や動画配信されており、

今では、お家を建てたいといらっしゃるお施主様の方から

詳しい数値などお問い合わせ頂くような時代となりました。

しかし、「断熱材ってどんな種類のどんなものがいいの?」と

思っている方も多いと思います。

今回は、鉱物系(グラスウール・ロックウール)、石油系(ポリスチレンフォーム・高発泡ポリエチレンフォーム・硬質ウレタンフォーム・フェノールフォーム・ポリエステル)、自然系(セルローズファイバー・ウール)などたくさんの断熱材の中でも、高い断熱を誇るセルローズファイバーについてお話しします。

セルローズファイバーとは

セルローズファイバーは、

1970年代よりアメリカで使用され始め、現在のアメリカでも多く使用されている断熱材です。

原材料の約80%が新聞古紙で出来ており、他は、防火・防虫・防カビのためのホウ酸、水に溶けやすいホウ酸を助ける役割の撥水剤ステアリン酸アルミニウム(日焼け止めやファンデーション、ベビーパウダーなどにも使用されるくらい直接肌に触れても平気な物質)を綿状にした循環型エコロジー断熱材です。

この新聞古紙をファイバー(繊維)状まで粉砕し、ホウ酸をまぜ合わせることで、火に強く、鼠・ゴキブリ・シロアリなどの害虫から守ってくれる断熱材となります。

施工方法

綿状のセルローズファイバーを吹き込むための処理を行った後、柱と柱の間に吹き込んで充填していきます。

ボード状の断熱材に比べて密度が55〜60K/m3と高い精度で施工するため、防音の効果が得られます。また、吸放湿性能があるため、水を吸ったり吐いたりでき、壁の中の結露発生防止と木材の腐れ防止にもつながります。

基本的な断熱のお話にはなりますが、そもそも気密がきちんと取れていないとそれぞれの断熱効果が発揮できません。そのため、どの断熱がいいかというよりも、どこの施工会社でどの断熱を選ぶかということになります。そんな中で、吹込みを行うセルローズファイバーだと隅々まで断熱材が行き渡り、断熱気密が取りやすいということです。

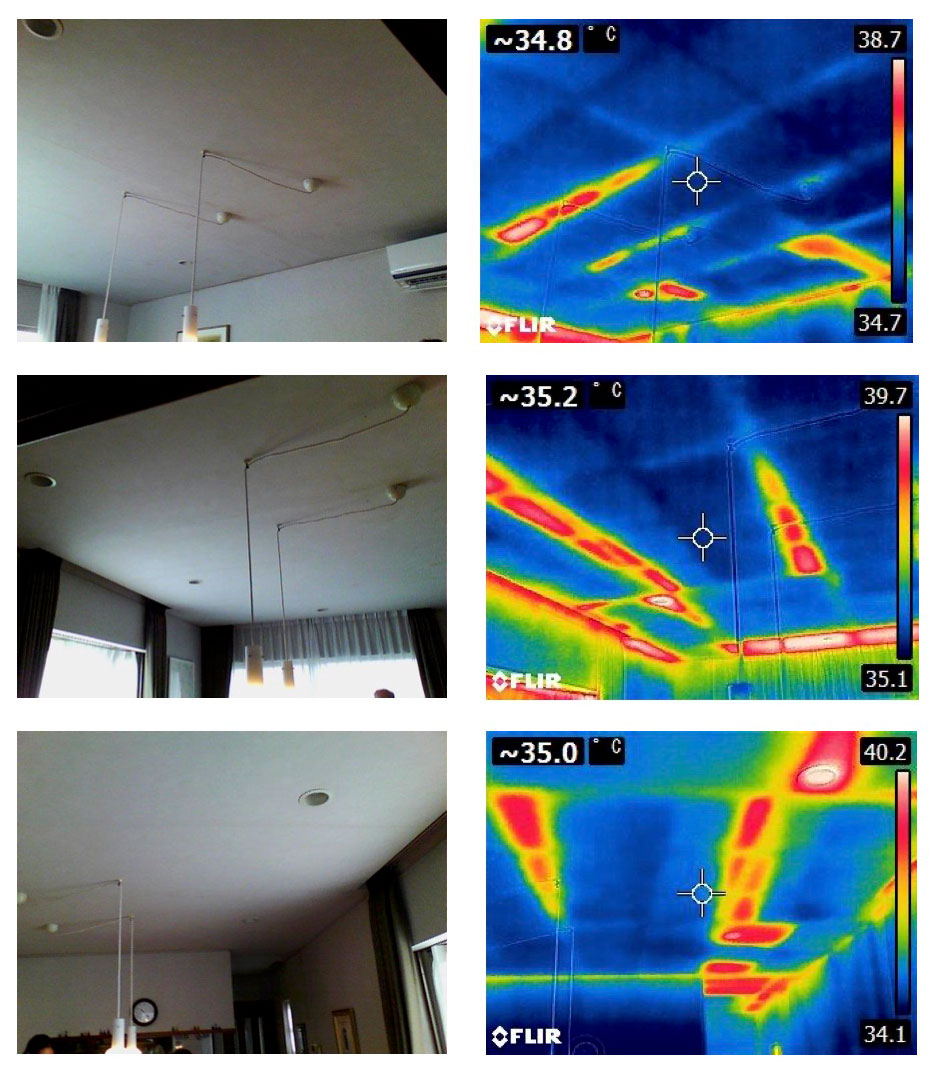

下のサーモグラフィーは、断熱材が入っていないところに熱が対流しています。

吸放湿性能って湿気を吸って下がったりしないの?

基本的には、セルローズファイバーが下がる可能性は低いです。

なぜなら、吹込み充填方法で隙間を作らず、密度が55〜60K/m3と高く、

セルローズファイバーを吹いた後、防湿層を必ず設けて湿気を通さないようにします。

ほんのわずかな湿気に対し吸放湿を行うだけなので、下がる可能性が低いと言われています。

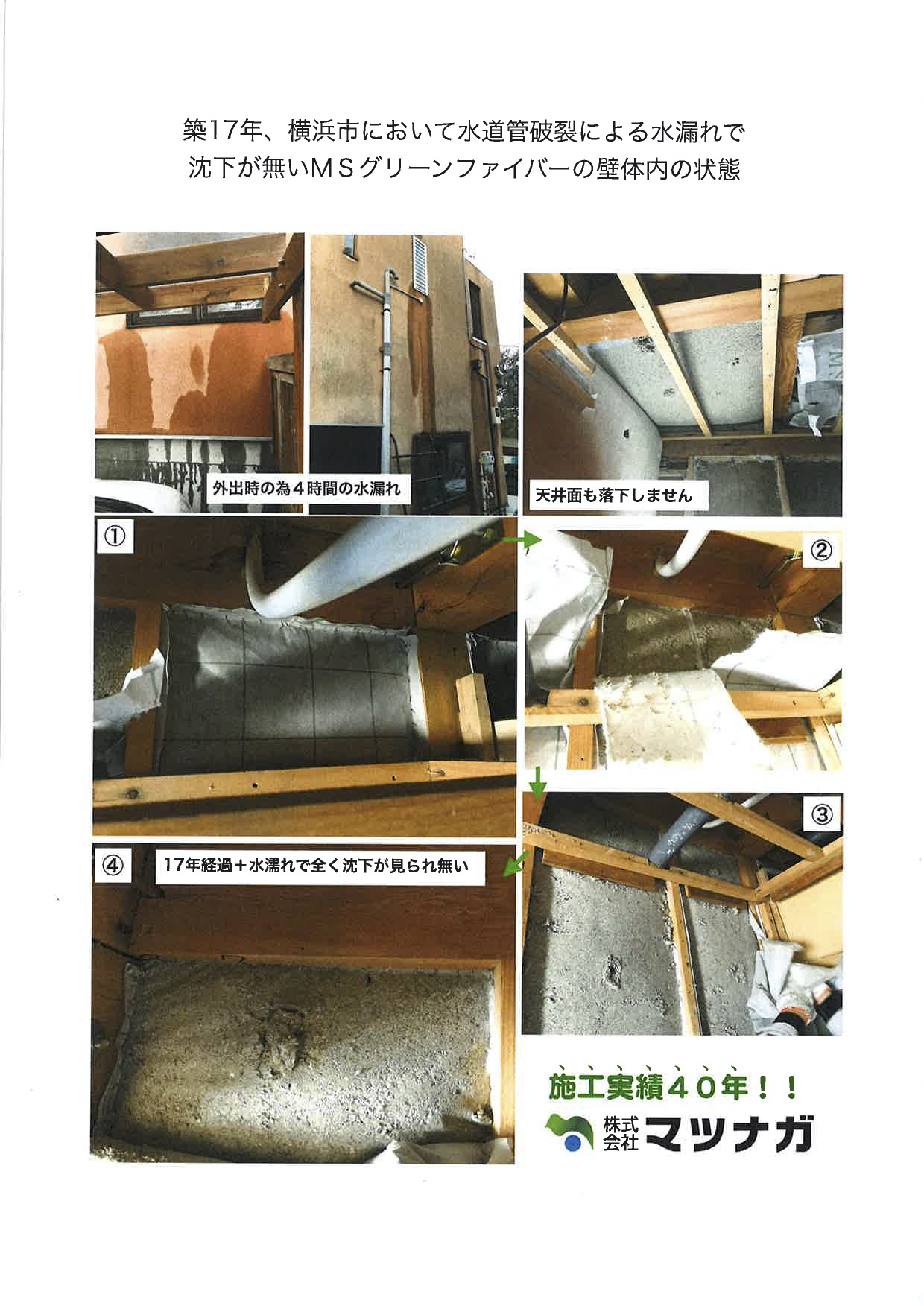

弊社で使用している、株式会社マツナガさんの麻入りセルローズファイバーの実証結果です。

新聞古紙なのにどうして高いの?

新聞古紙と言っても、街のコンビニや売店などで売れ残った新聞紙のみがセルローズファイバーになり、家庭に配られた後の古紙は、チラシが入っていたり、汚れや油など付着している可能性があるため使用できないのです。そのため回収費用であったり、製造する費用、需要の関係でコストがかかります。しかし、他の断熱材で大工さんが施工する場合、施工費が断熱材としてでなく、まとまっている場合があり、比較する内容が材料費のみしかない場合があります。そのため、一概にセルローズが高いというわけではないのです。

最後に、断熱性能が高い住宅は快適で健康的

同じ室温であっても、断熱性能によって体感温度や床・壁の温度に大きな差が出ます。

例えば、断熱性能の低い家だと、室温が20°で、体感温度15.4° 、表面温度10.8° となり、差が9°もあります。一方、断熱性能の高い家だと、室温が20°で、体感温度19° 、表面温度18°となり、差は2°程度となります。こんなにも違うのです。

また、断熱性能の低い住宅では「上が暖かく下が寒い」という高さによる温度差も生じてしまいます。

部屋の下方(床付近)は床下から伝わる冷気によって冷やされ寒くなります。また、壁から伝わった冷気で冷やされた空気も下方に溜まり、暖房で温められた空気は上方に上がります。よって私たちが生活する床付近は寒く、天井付近ばかりが暖かいという無駄を生んでしまいます。また暖房をしていない部屋は、外気温の影響を受けて室温が下がりやすいため、暖房をしている部屋との温度差が大きくなってしまいます。この温度差が原因で起こる現象をヒートショックといい、最も死亡率の高い現象と言えます。

一方で、断熱性能の高い住宅は、外気温の影響を受けにくく、暖房をしている部屋と廊下など暖房のない部屋との温度差が小さく、「温度のバリアフリー」が実現できます。そのため、健康的な生活を送ることが可能となります。

このような断熱性能が高く快適で健康的な暮らしを実現するためにも、適切な施工会社と適切な断熱材を選択することが重要となってきます。

(資料提供/株式会社マツナガ)

上棟式とは何なのか?大工工務店だからこそ知っている知識。

上棟式(じょうとうしき)は何故行われているのか。その歴史から上棟式についてご説明をさせていただきます。

丸晴工務店は大工から始まった大工工務店ですので、このあたりの知識や歴史は数多く持っております。

以前、川崎市で取材を受けた事がありました。

また、建築知識という建築専門雑誌の別冊で設計の基本と納まり 和風デザイン図鑑における上棟の記事で丸晴工務店での実際にあった

上棟式の写真が使われております。専門的にもっと知りたい方は是非ご覧ください。

上棟式は建前の最後に棟木を上げた後に行われる儀式です。棟上げ(むねあげ)、建前(たてまえ)ともいいます。

家屋の棟を司る神に工事が無事故無災害で無事に完成するよう成就を願います。

正式は上棟式ですと宮司さんに来ていただきます。略式ですと大工の棟梁がおこないます。

上棟式はいつ頃からおこなわれていたの?

その歴史は古く平安時代には確立されていたと言われているが、江戸時代の文献や資料が多く残っております。

棟梁送りをする様子を書いた錦絵が各所江戸百景にも描かれております。

昔ながらの上棟式とは?

丸晴工務店でも最近は滅多に昔ながらの上棟式をおこなう事が少なくなりました。

昔ながらの上棟式ですと

棟に3本の扇子車と破魔弓、破魔矢を備えます。

地方によって若干違いがあります。

祭壇を設けまして、3本の幣または神籬を祀り、お神酒・洗米・鏡餅・昆布などの海のお供物

大根などの山のお供物などを供えます。

正式には

①御神楽②散塩③酒水④奉幣などなど

神様をお呼びしたりとかなり長い儀式を行います。

よく餅を撒くというお話を聞いた事があるかと思いますが、こちらも上棟式の儀式になります。

その後、直会(なおらい)がありお客様からおもてなしのご馳走をいただきお酒なども振る舞われます。

そこで職人達は自慢の歌(民謡など)を披露する事もありました。

その後鳶さんにより中締めをし、棟梁を自宅までお客様も一緒に職人が3本の扇子車と破魔弓、破魔矢を持ちながら送っていく習わし

棟梁送りがあります。無事に棟梁を自宅まで送りとどけるという意味があります。棟梁の自宅に着きましたらそこで

酒肴が振る舞われます。

棟梁送りですが

YouTubeでhttps://youtu.be/AhCY0vCcGMs

こちらの貴重な動画が上がっておりますので、是非ご覧ください。

こちらの棟梁送りでは鳶さんが木遣(きやり)を歌いながら行進しておきます。

木遣りはお祝いの席でも歌われますが

現在では結婚式でお聞きになった事があるかもしれません。

とても迫力がある素晴らしい歌で

日本の木造建築における鳶職(とびしょく)らによって歌い継がれた伝統的な作業歌・労働歌になります。

現在の上棟式は?

現在はとても簡単な略式型になってこの儀式が残っています。

大工が作成した幣串を棟が上がったあと棟木に供えます。

この幣串はお家が完成したあとも小屋裏などに供えておきます。

家内安全、建物の無災害を祈願するものになります。

建物の4隅にはお米、お塩、お酒(日本酒)をまきます。

お米とお塩は1合ぐらい、お酒は一升瓶をご用意いたします。

その後直会(なおらい)が行われます。

大工一同と鳶さんと設計スタッフなどが参加します。

お施主さまご家族やご両親、ご親戚、またはご近所の方が参加される場合もあります。

施主さまは、工事の無事を祈るとともに、担当する大工や職人さんとお話をしながら食事などを共にする機会になります。

現在ではコロナの影響もありこういった直会はおこなっておりませんが、是非交流をより深めるためにもお薦めです。

上棟式は吉日におこなうべきか?

こちらの方のサイトが見やすいのでおすすめです。

こちらを参考にして上棟式の日程を決ます。

地鎮祭と同様に吉日を選ばれた方が一般的にはよろしいと思います。

ですが、なかなかお休みと吉日が一致しない時は棟上げ作業は先におこないその後の土曜日の

吉日に上棟式をおこなう事もあります。

服装はどんな格好をすればいいか?

正装してなどは全く必要ないかと思います。

ただし、冬に関しましては外でおこないますので暖かい恰好を是非していただきたく思います。

夏に関しましても、日差しが強い場合がありますので日傘など日射対策をお願いいたします。

まとめ

上棟式は建築の伝統的な儀式として、今でも簡略化して残っております。

建売の住宅やパワービルダーさんやハウスメーカーさんの住宅に関してはあまり職人さんと交わう事も無いと思いますので上棟式というものは

必要ないかと思います。しかし、職人さんによる手作りのお家を作られる場合に関しては、仕事に携わる大工や職人さんといい関係性も築く機会にもなります

し必要なのかもしれませんね。

和風建築

先日、施工完了したお家です。

ここのお家の方は、とてもお母様想いで建てるための優先順位が、

この和を基調としたお母様のお部屋が第一優先でした。

こちらは、唐紙と言って中国から伝えられた伝統的な紙です。

こちらは、唐紙と言って中国から伝えられた伝統的な紙です。

襖(ふすま)に貼る際、からかみの模様が美しく出るように重ね貼りをします。

唐紙自体も手の込んだ作りになっておりますが、その分引手にもこだわります。

下の写真は、見えづらいですが半月の形をしておりとても珍しい引き手になっています。

こういった、一つ一つの細かいところまでご家族で話し合われました。

そして、下の写真は、

天井が、細い材を並べてその上に天井板を並べた竿縁天井。

右の扉は、一枚板を上からはめ込んでいく框組み工法の扉。

障子は、模様入りの障子。

畳は本畳。最近では、畳床を藁(わら)の間にポリスチレンフォームなどを挟んだサンドイッチ畳床が

多く使われているそうですが、こちらのお宅では寝心地やお母様の思いもあり、

畳床を藁のみ使用した本畳にされたそうです。

このように、お母様への想いが詰まったこの和室は、

このように、お母様への想いが詰まったこの和室は、

とても美しく日本人の心そのもののような気がします。

丸晴の動画(you tube)でここのお家を作る作業風景が見られます。

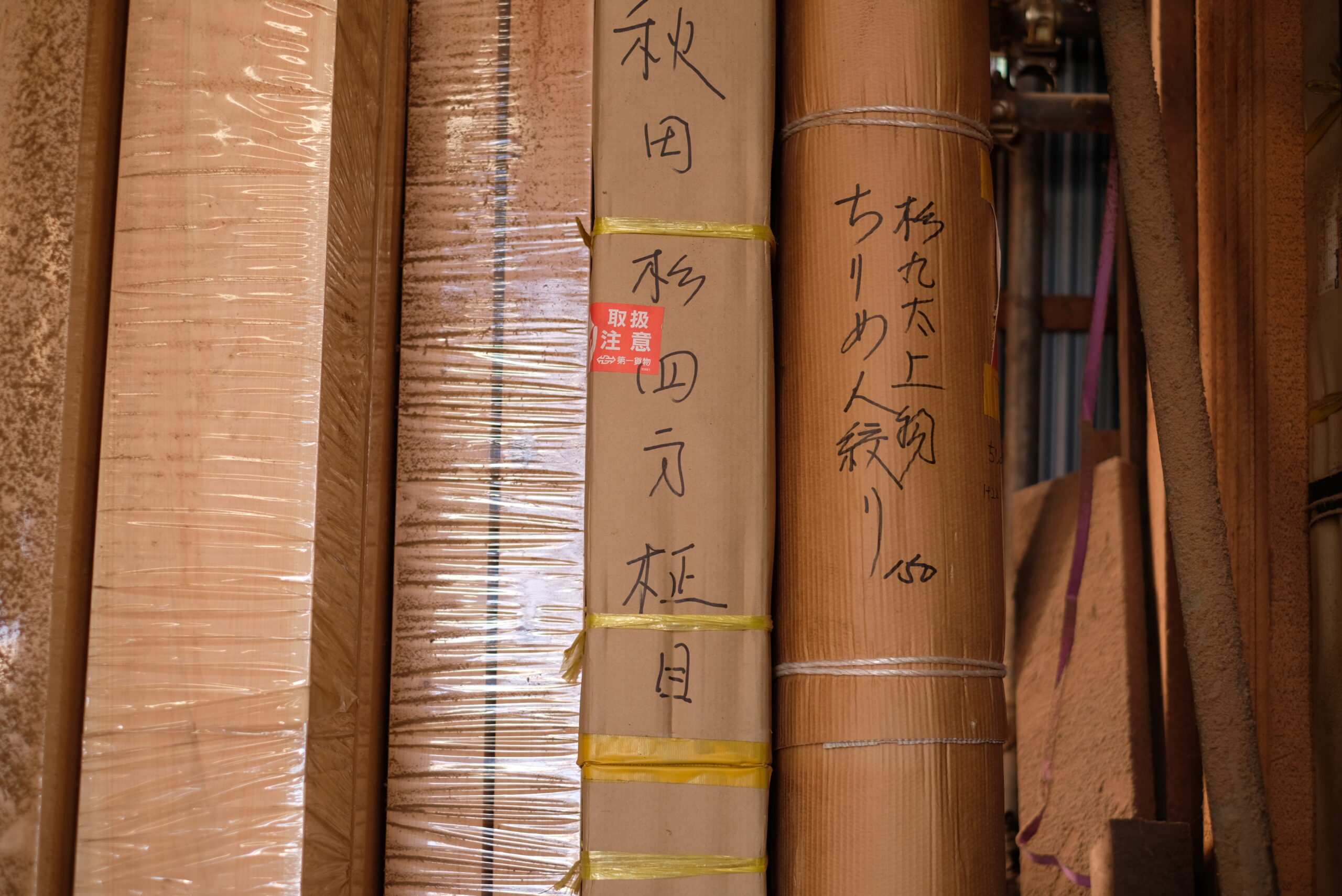

丸晴工務店の木々たち

丸晴工務店には、

たくさんの木が保管されています。

吉野の檜(ヒノキ)、木曽檜(ヒノキ)、秋田杉、欅(ケヤキ)、銀杏(イチョウ)、栃の木(トチノキ)、

つが、くりの木、ちりめんしぼりの丸太などです。

檜(ヒノキ)は、高さが30〜40メートル、直径は1メートルほどの常緑高木の針葉樹で、

色味は、心材が黄紅色、辺材は淡い黄色で、比較的ゆっくりと育つため肌目が緻密です。

また、木質が軽軟で、弾力性もあるため狂いがなく加工性に優れ、耐久性に優れており、香がいいのが特徴です。

特に木曽檜は香りが強く、削るといい香りがします。丸晴工務店では、主に柱や梁に使用します。

くりの木は、高さが20メートル程度で、直径が40〜70センチ程度の広葉樹で、

色味は、心材は黄褐色、辺材が褐色を帯びた灰白色をしています。経年でグレーがかった茶色に変化します。

木質が重硬で弾力性があり、湿気に強く、保存性があるので、建築の土台や屋外で使われたり、

また、なぐりなどの表面加工を施して、和室の床や壁材に意匠的に使われることも多い材です。

ちなみに、くりの木は削るとチョコレートのような香りがします。

また、木材の乾燥方法には3種類あり、

1つ目は高温乾燥、2つ目は中温・低温乾燥、そして3つ目が天然乾燥です。

天然乾燥だと、ヒビ割れや材の本来持つ油分をそのまま残すことができ、艶がきれいに保たれたり、道具のキレが良くなります。そのため、丸晴工務店では吉野や木曽、天竜地方の天然乾燥の檜を使用しています。

そして、このように包装されているのは、希少価値の高い名木で、傷一つ付くだけでお値段が変わってきてしまうほど高価な材です。

本当にいろいろな材木があり、一枚一枚表情も違い、質や色、そして加工方で使用する場所を変えて木にとって1番の場所に作られていくんですね。

木の世界は奥が深いですね。

こちらも見てみてね。

彼女たちを守る柱

昨日は、

地鎮祭も終え、間も無く上棟を迎えるお家のお打合せでした。

どうしても打合せは長くなってきてしまいますが、

子どもたちは、楽しく遊びながら待っててくれました。

とても可愛い三姉妹。

そして、

打合せ後、刻みが終わっている柱を見に作業場へ。

それぞれどの柱がどこに建てられるかなど、担当大工が説明をしたり、

どんな木を使っているのかなど質問に答えたりしています。

それから、

自社で刻んでいるからこそ出来る

梁に記念手形を行いました。

みなさんほんとうにいい顔をしていました。

この手形をした梁やたくさんの柱

この一本一本が組み合い

何かあっても彼女たちを守ってくれることでしょう。

上棟風景動画(you tube)

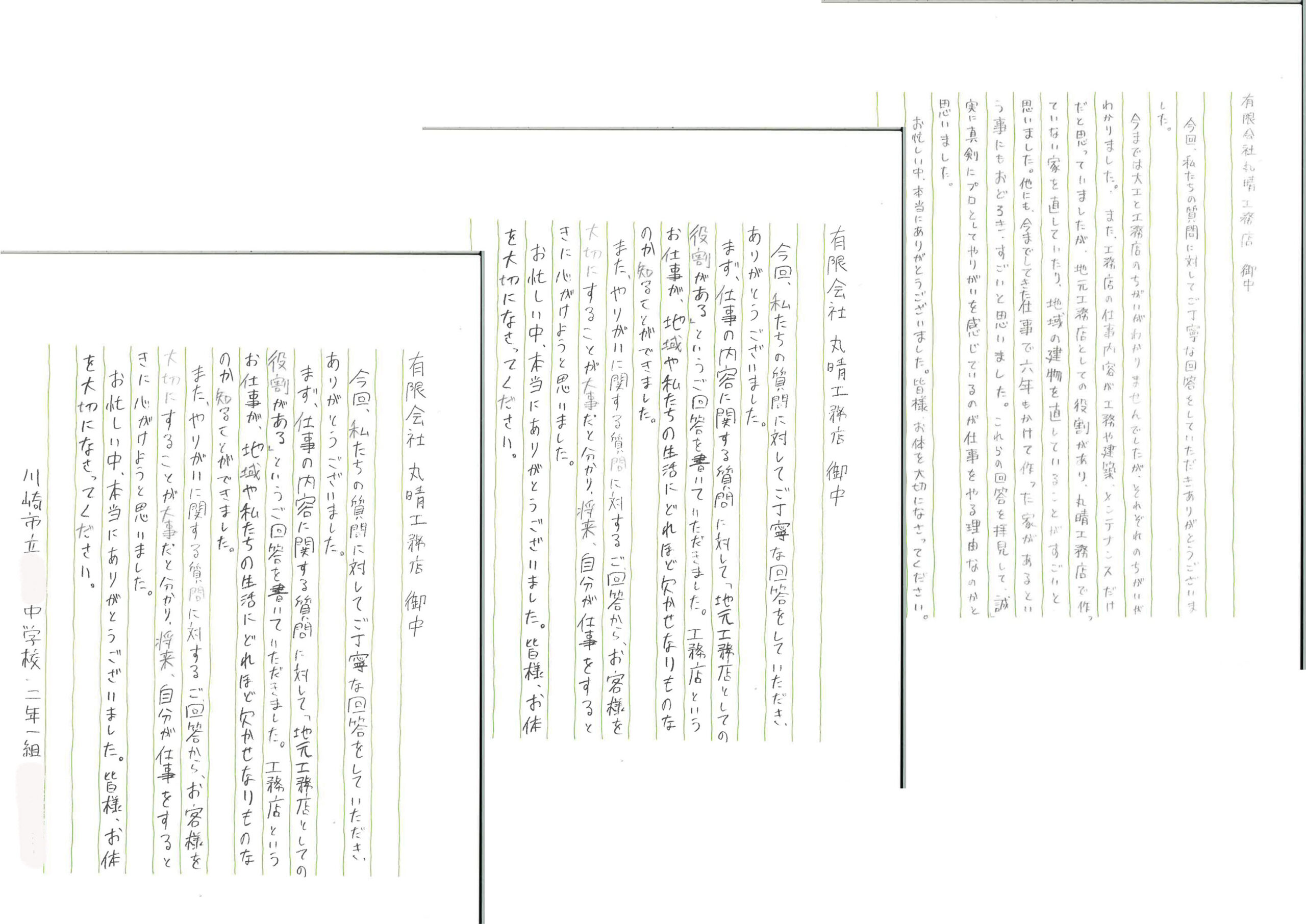

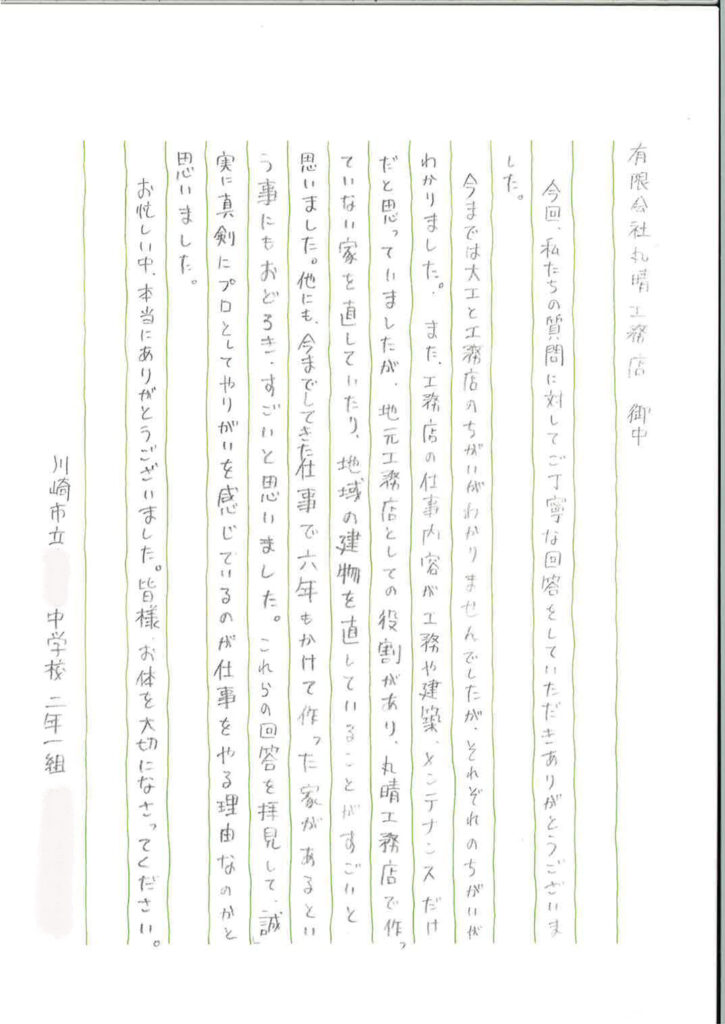

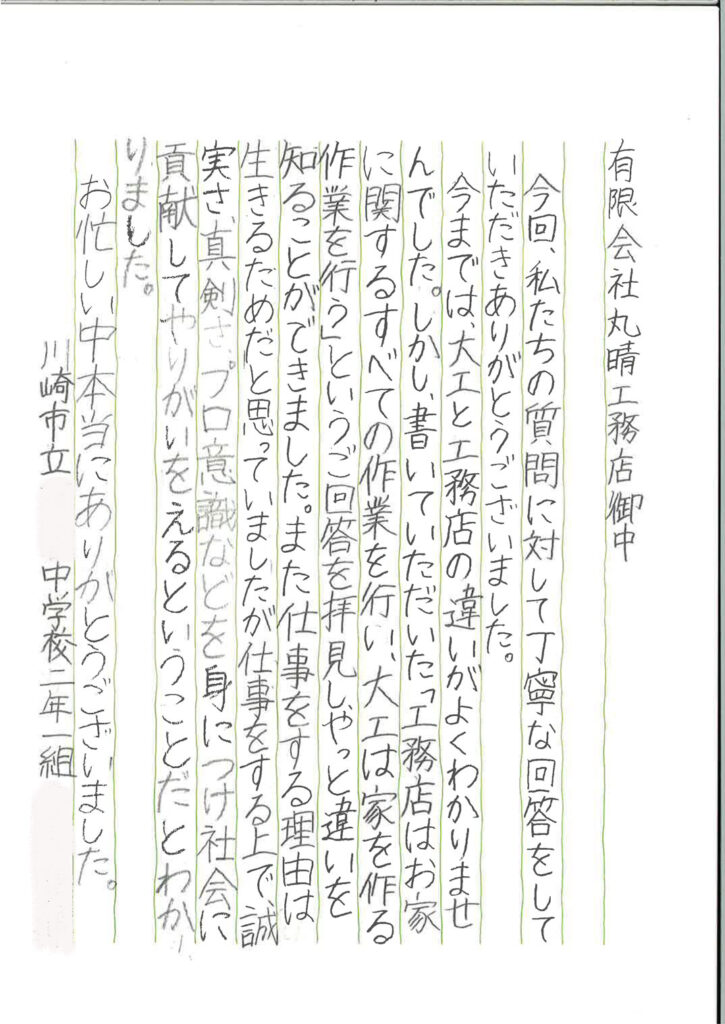

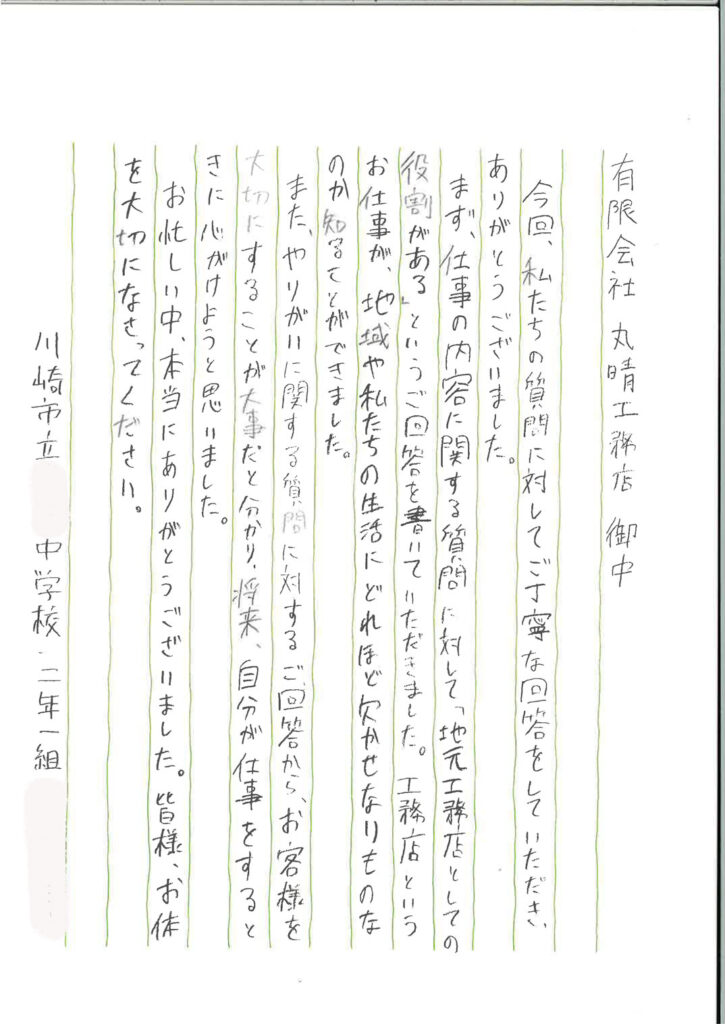

嬉しいお手紙をいただきました

毎年、丸晴工務店へ職業体験に来ていた中学校の生徒さん達から

今年は、コロナの影響で体験は叶いませんでしたが、

質疑に対し、返答を行ったところ以下のお手紙をいただきました。

とても嬉しい内容でしたので、載せさせていただきました。

お手紙どうもありがとうございました。

来年こそは、職業体験出来るといいですね。

コロナになんて負けないよう

みなさん元気な体づくり頑張ってください。

また、これから受験に向けて勉強頑張ってくださいね!

応援してます!