長いお付き合いをさせて頂いておりますOBのお客様からご依頼を頂きました共同住宅の新築工事が着工しております。

述べ床面積150坪の大きな共同住宅です。

丸晴大工集団が8名現在入って仕事をしてますが、どこに誰がいるかわからない…(°_°)

大きいなーと今日改めて感じました。

みんなこの数日の暑さでさらに肌が黒くなり若い大工は特にイケメンになってました。😊

長いお付き合いをさせて頂いておりますOBのお客様からご依頼を頂きました共同住宅の新築工事が着工しております。

述べ床面積150坪の大きな共同住宅です。

丸晴大工集団が8名現在入って仕事をしてますが、どこに誰がいるかわからない…(°_°)

大きいなーと今日改めて感じました。

みんなこの数日の暑さでさらに肌が黒くなり若い大工は特にイケメンになってました。😊

現在新築中のお客様と家具や仏壇を見るためにショールームをまわりました。

新築のお家に新しく購入したい家具の代表として

①ベッド

②ソファー

③ダイニングテーブル

④ダイニングテーブルの椅子

⑤子供の家具

これを全て一流の高級な家具で揃えると恐ろしい金額になります。

初めから全て揃えられるのは一番いいですが…(^^;)

せっかく新築なので、と思いますが予算もあります。

これはあくまでも私の考えなのですが(自分の家具の買い方)

この子(家具)と一生共にするかどうかをまず考えます。

一生共に過ごせる家具は、大体高価なものが多いですが、例えば40年共に過ごせそうな家具でしたら投資してもいいかなーとか考えます。

そう考えると少し金額が違く見えてきます。

いい素材のもの、作っている職人さんが手間がかかっているものは、金額が高くなって当たり前ですね。

ですが、こういった家具程長年使っていると味になり、可愛くなってくるものだと思います。

そうではなく一時的なものだなーという家具には中途半端に金額をかけず、とても安くデザインが良く使い勝手もそこそこな物を探しまくります。(色々なお店に足を運んでます。)

お金に将来余裕が出てきたら、一生お付き合いできるものを少しづつ買い貯めていきたいと考えております。

家具選びで悩まれた場合、何でもご相談ください。😊

本日から川崎市で築80年の住宅のメンテナンス工事が着工しました。

このような歴史ある伝統工法で作られた建物を直せる工務店はどのくらい地域に残っているのか…

たまにふと思う事があります。

伝統的な仕口がとても良いデザインになってますね!

丸晴工務店では、このような伝統的な建物を残していきたいというお客様のために自社大工の育成や腕のある職人さんの協力体制を強化しております。

それが地場工務店の役割の一つだと考えております。😊

住宅において、とても重要な耐震性能。

実際に破壊実験をおこない、安全性や気をつける施工ポイントなどを確認する事がとても重要な事だと考えています。

そこで、6月に大工工務店の会で栃木の関東職業能力開発大学校で構造実験をおこないます。

お客様に安心なお家を提供する為に。😊

元住宅建築編集長の植久さん、有名な構造設計の山辺先生に協力していただきこのような機会をいただきました。

何を試験体にするかなど、色々と話が盛り上がりました。

本当に心強いです。😊

また、関東職業能力開発大学校の山之内教授と鶴田准教授にもご協力いただきます。

大工工務店の会のメンバーで試験場の視察に。

当日とても楽しみです。

みなさん、こんにちは。神奈川県川崎市多摩区を拠点に木の家づくりを手がける丸晴工務店です。

家づくりを考えるにあたり、「自然素材を使いたい」「無垢の木を使いたい」という方も多いことだと思います。

ただ、そもそも無垢材とはどのような素材なのでしょう。たとえば同じ杉材にしても、「杉の無垢材」「杉の集成材」といった言い方があります。

今回は無垢材とそのメリットについて、ご紹介します。

表面にプリントや薄い木を貼ったフローロング材も

下の写真は、よく家づくりに使われる床材です。

このなかで「1枚ものの無垢材」は一種類だけ。

色や模様の違いは多少ありますが、すべて同じような木目の板に見えますよね。

「1枚ものの無垢材」がどれか、お分かりになりますか?

正解はいちばん右の板。これが唯一、シンプルに丸太を挽いてつくった板=無垢材です。

では他は何なのでしょう。

解説すると、左から木目を印刷した特殊加工紙を合板に貼った「プリントフローリング」。

これらは「複合フローリング」と呼ばれ、ベースとなる基材の上に表層材を貼ったフローリング材になります。

その右は無垢材なのですが、無垢材を縦方向にジョイントしたものです。

そしてその右は、合成樹脂でできた「クッションフロア」。不繊維やビニールでできた層と発泡層を重ね、その上に塩ビシートなどを貼ったもので、よく賃貸住宅などに使われています。

その右は長さ方向も巾方向も継ぎ目のあるタイプです。薄くした木板を接着剤で貼りあわせてつくった板です。

これらの材料は新建材と呼ばれ、高度経済成長期に住宅供給が盛んだった時期に登場、安価で工事手間もかんたんなことから一気に広まりました。

しかしその後、建材から放散されるホルムアルデヒドなどの化学物質によって室内空気が汚染され、健康障害を引き起こし、シックハウス症候群という社会問題にもなりました。

現在では国が規制を定め、ホルムアルデヒドの放散量の少ないものが使われるようになりましたが、私たち丸晴工務店は、人がじかが触れるところには、合板や複合材を使わないことを心がけています。

無垢の木を床に使うときは、板と板が接する側面に「実(さね)加工」という凹凸をつけて、接着剤を使わずに1枚1枚を手仕事により組み合わせています。

無垢の床材には、足触りのよさやあたたかみなど、木そのものの心地よさがあります。

種類にもよりますが、日差しを浴びているうちに紫外線の影響で、美しい飴色を帯びていくのも、木の家ならではのぜいたくな楽しみです。

無垢の木材は長年使っていると乾燥により収縮し、床板の場合は板どうしの間にわずかな隙間が生じることもありますが、それでも適切に乾燥を施し、施工した床材は、新建材よりも長寿命。

細かな傷がつくこともありますが、たいていは濡らしたティッシュや濡れ布巾を充てておけば、水分を吸収する性質から、それだけで凹みが目立たなくなります。

昔ながらの天然乾燥による美しい木肌と、杉よりも傷のつきにくい、ほどよいかたさが特徴です。

木には調湿性能があるので梅雨時や夏場の湿度の高い時期には室内の湿気を吸い、冬場の乾燥しがちな時期には放湿し、室内をここちよい環境に整えてくれるというメリットもあります。

丸晴工務店では、材木置き場がありまして沢山の木材をストックしております。

お客さまのご要望によっては、色の個性や堅さのある広葉樹を使うことも。木の家づくりやリフォームでお悩みでしたら、お気軽にご相談ください。

みなさん、こんにちは。神奈川県川崎市多摩区を拠点に木の家づくりを手がける丸晴工務店です。

床に無垢の板を使った場合、その上に塗料を使うことがあります。今回は、塗料の目的と、丸晴で使っているオリジナル塗料についてお話ししたいと思います。

床に限らず、壁や天井、家具や建具などに木を使う場合、紫外線や摩耗に対する保護や防汚、艶を出すことを目的に塗料を使います。

住まいのなかで、まず塗料で保護をしておきたいのは、床や家具。床は椅子などの家具を動かすことで、日常的に磨耗したり汚れやすいからです。壁も、意外と手で触れることの多い場所で、手垢や脂分などで汚れてきてしまいます。丸晴工務店では、床や家具だけでなく、壁にも塗料を施すことをおすすめしています。

日本の家づくりにおいては、昔から身近にある素材を塗料に利用してきました。

米ぬかに含まれる米油やエゴマなどの植物から採れる植物油。

未熟の渋柿を圧搾して得られる果汁を発酵・熟成させた柿渋。柿タンニンを含み防虫・防腐効果があります。防水効果にもすぐれ、かつては番傘にも塗られていました。

また、鉄鉱石を原料とする赤いベンガラや、松を不完全燃焼した真っ黒な松煙。

漆も、耐水性のある樹液だけでなく、果肉や種子に含まれる脂肪分を木蝋として、家具や建築の木部の保護に使ってきました。

変わり種では、イボタ蝋。イボタという木につくイボタイガラムシが分泌する蝋を精製したものです。

このように塗料にはさまざまな種類がありますが、膨大な数の製品のなか、どのような選び方をすればよいのでしょう。

まず一つの考え方として、無色か、色をつけるかということがあります。

そして二つ目は、塗料が固まってつくられる膜=塗膜の有無や程度による分類です。

一般的に液状の塗料は、木部に含浸して木の調湿機能を妨げずに、磨耗や汚れから保護してくれます。

これに対してワックスは、木の表面にとどまって保護をします(ただ最近は、液状でありながらワックスのような性質をもつもの、ワックスのように見えて調湿機能を妨げないよう含浸するものなど、さまざまな製品が登場しています)。

そしてウレタン系樹脂を主成分とするウレタン塗料。これは乾くと強い塗膜を形成します。

ところで、丸晴工務店はどんな塗料製品を使っているかご存知ですか?

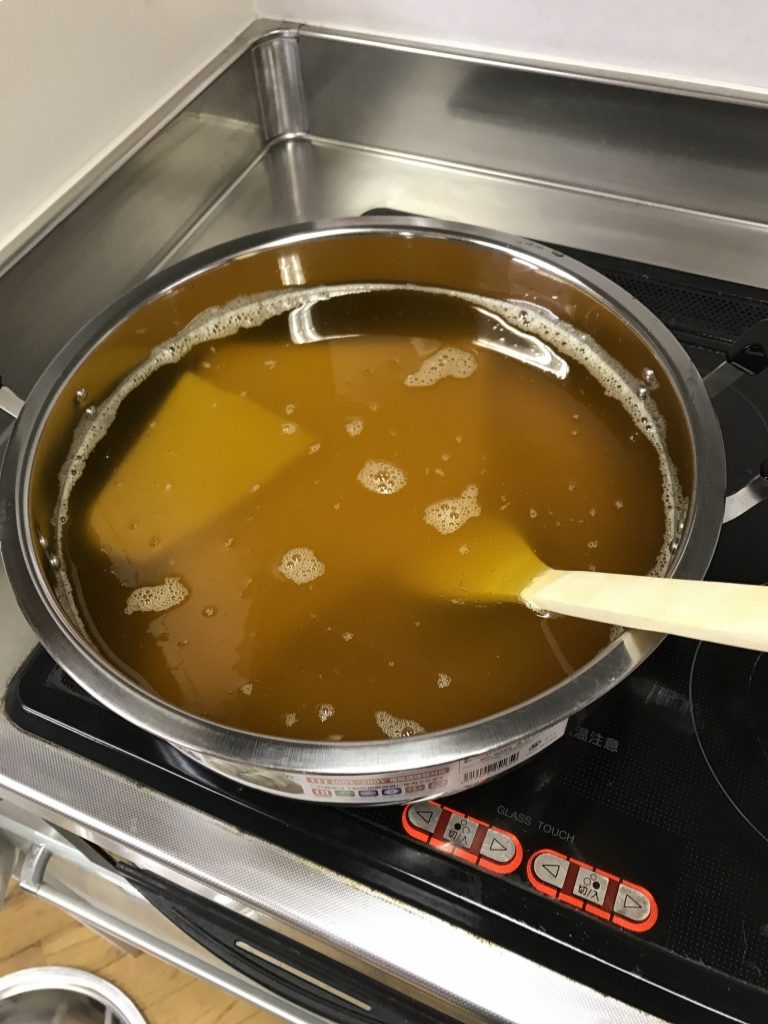

じつは私たち、市販の塗料は使わずに、自分たちのキッチンで手作りしているのです。

材料は、エゴマ油とミツロウのみ。

ミツロウはミツバチの巣を構成する蝋を精製したもので、リップクリームなどの化粧品にもよく使われる素材です。

市販の塗料の多くには、防腐剤や早く乾かすための乾燥促進剤など、化学物質が含まれています。

乾燥が早いなどのメリットはありますが、塗料に含まれる化学物質(ホルムアルデヒドやトルエンなどの揮発性有機化合物=VOC)が、室内空気を汚染し、シックハウス症候群の原因とも指摘されています。

ですので私たちは体にやさしい家づくりを徹底するために、天然由来の素材を自分たちの手で調合しているのです。

木の種類によっては、食用のクルミ油を使うことも。木目をより美しく引き立たせます。

難を言えば、オイルだけですと少々乾きが遅いことでしょうか。

ナラなどの広葉樹は木目を引き立たせたいのでクルミ油がおすすめです。

写真の左側がクルミ油を塗った方で右側が無塗装です。

杉や檜などの針葉樹は、塗料を施しても木目の美しさにさほど影響は与えないので、蜜蝋ワックスを塗ります。

季節にもよりますが塗布したのちに拭き取ってから、乾燥には数日を要します。入居まで時間がないというお客さまには、コスト的には高くなりますが、ミツロウをおすすめしています。

いずれも自然由来の体にやさしい材料で、床に触れることの多い小さなお子さんにとっても安全です(ただどんな天然素材でも、体質によってはアレルギーを起こすこともありますので、アレルギーでお悩みの方は事前にご相談ください)。

塗料はどんな製品や素材を使おうと、経年により必ず塗り替えが必要になります。

リフォームを木に塗装をやり直したいという方や、塗り替えで迷っている方は、お気軽にご相談ください。

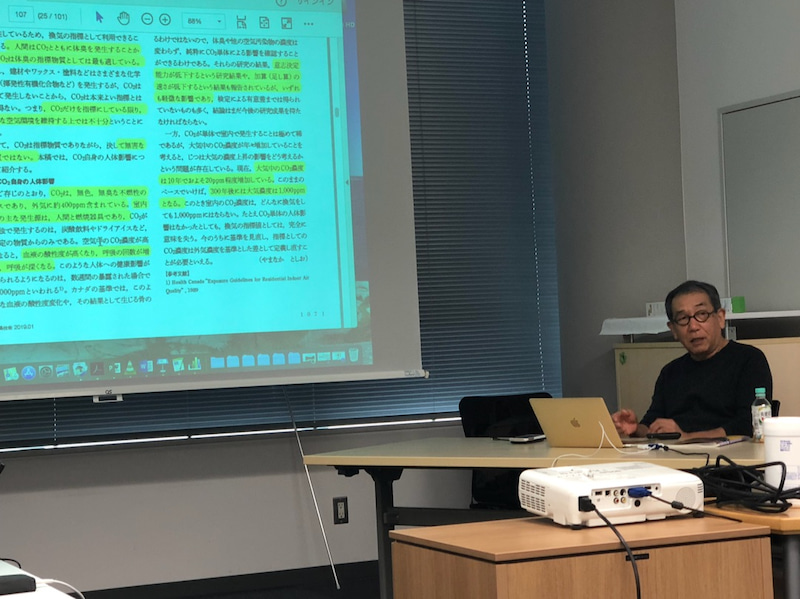

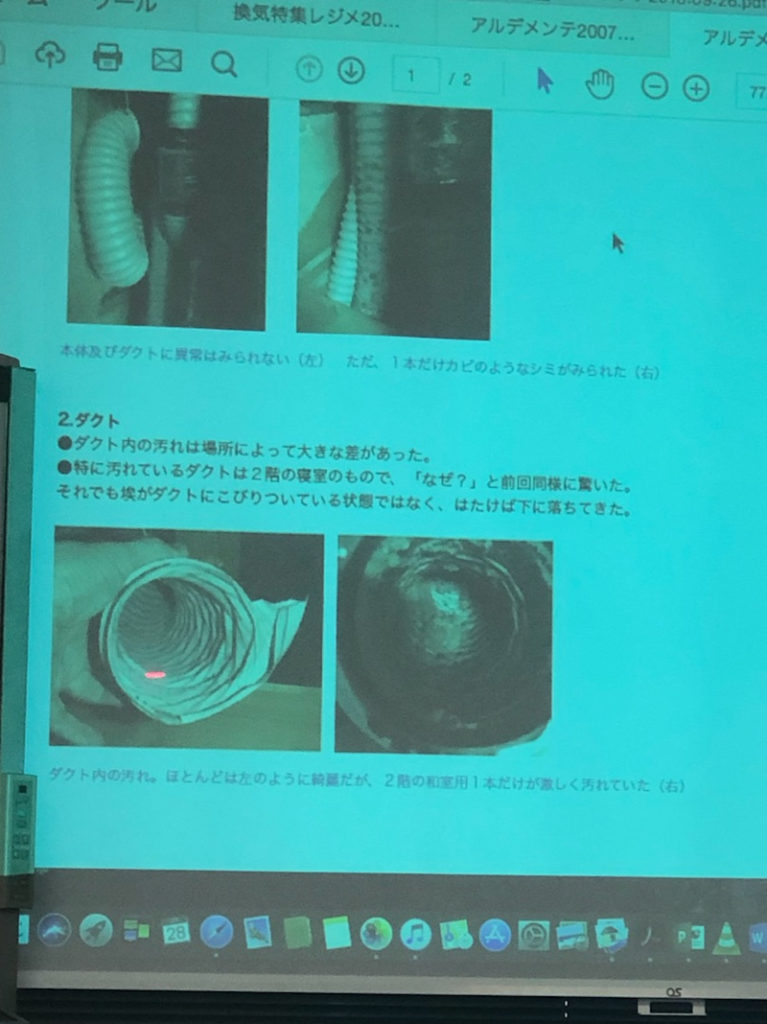

パッシブ勉強会に参加しました。

住宅技術評論家

南 雄三(みなみ ゆうぞう)氏

によります講演です。

今の住宅は、高断熱高気密住宅になって、換気計画がとても重要になっておりますが、その大切さを改めて感じた勉強会でした。

左官屋さんが外壁のモルタル塗り作業をおこなっております。

ひび割れがおこりづらいようにネットを引き込みながらモルタルを塗っております!丁寧な作業が進んでおります。

川崎市マイスターになっている社長は、川崎市からの要請もありボランテイアで小学校、中学校の生徒に講義をする機会がとても沢山あります。

去年は十数校講義をしてました。

今年で82才になりますが、社会貢献をこの年齢でもしている社長をとても誇らしく感じております。

本日も地元の中学生が丸晴工務店に来て、木の事やものづくりの楽しさを勉強しておりました。