今日から本格的に工事に入ります。

まずは、基礎工事の準備ですが植栽を一部動かす作業を行います。

担当する矢島大工も一緒に鳶さんと作業。

丸晴の大工は、大工仕事はもちろん川崎市からもお墨付きの腕を持ってますが担当した現場に関しては責任を持って大工以外の作業もします。😊

矢島大工は一級建築士を取得しているスーパー大工さんなのでとても安心して大きな現場も任せられます。

今日から本格的に工事に入ります。

まずは、基礎工事の準備ですが植栽を一部動かす作業を行います。

担当する矢島大工も一緒に鳶さんと作業。

丸晴の大工は、大工仕事はもちろん川崎市からもお墨付きの腕を持ってますが担当した現場に関しては責任を持って大工以外の作業もします。😊

矢島大工は一級建築士を取得しているスーパー大工さんなのでとても安心して大きな現場も任せられます。

現場では竹内大工が、黙々と作業を進めております。竹内大工は、とても丁寧な大工でお客様からご指名がかかる程の腕を持っております。

檜材で何をつくってるんだろ???

窓のひさしを作ってました。

ひさしは、吉村順三さんのお弟子さんである藤井章さんに以前、ひさしが無いお家は眉毛が無い顔と同じだとおっしゃっておりました。デザイン的にもあった方がいいですし、雨が降っている時に窓が開けやすい、夏の太陽の光がダイレクトに入らないなど機能的にも優れています。

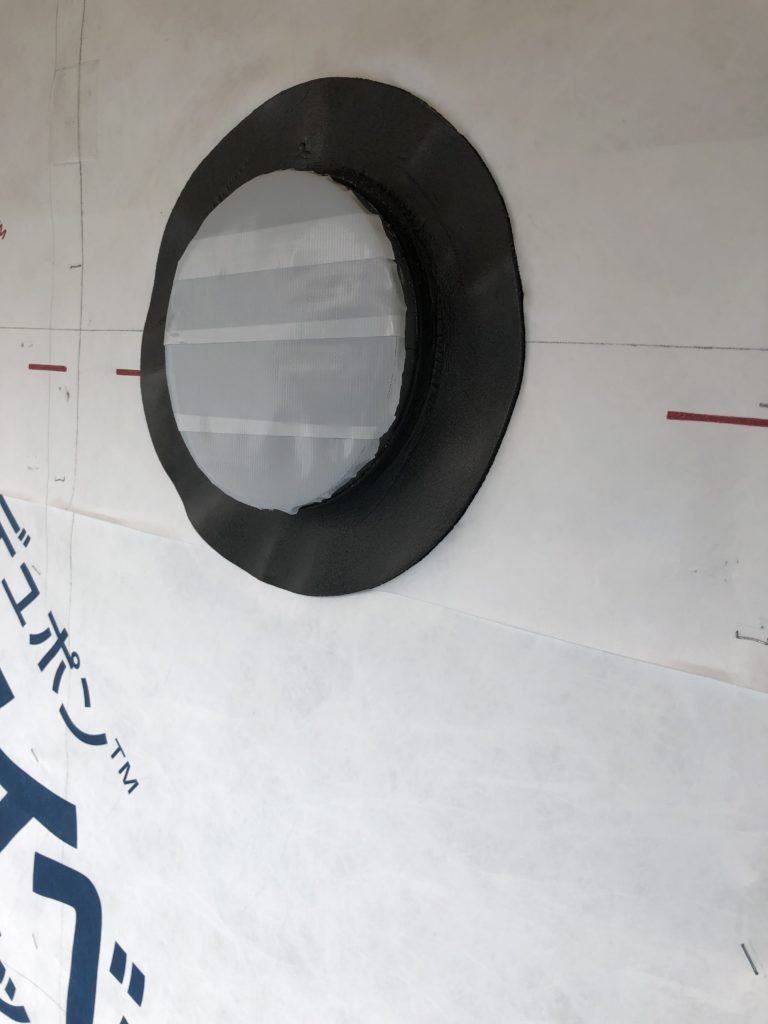

防水処理も丁寧に全ての箇所をおこなっております。

このような箇所まで防水テープだけに頼らない処理をおこなっております。

天井にはセルロースファイバーという断熱材が入っております。

呼吸をする断熱材で、丸晴工務店の仕様ととても相性がいいです。断熱材は様々な種類があります。全ての断熱材の良いところ、悪いところのご説明をさせていただきお客様と決めております。

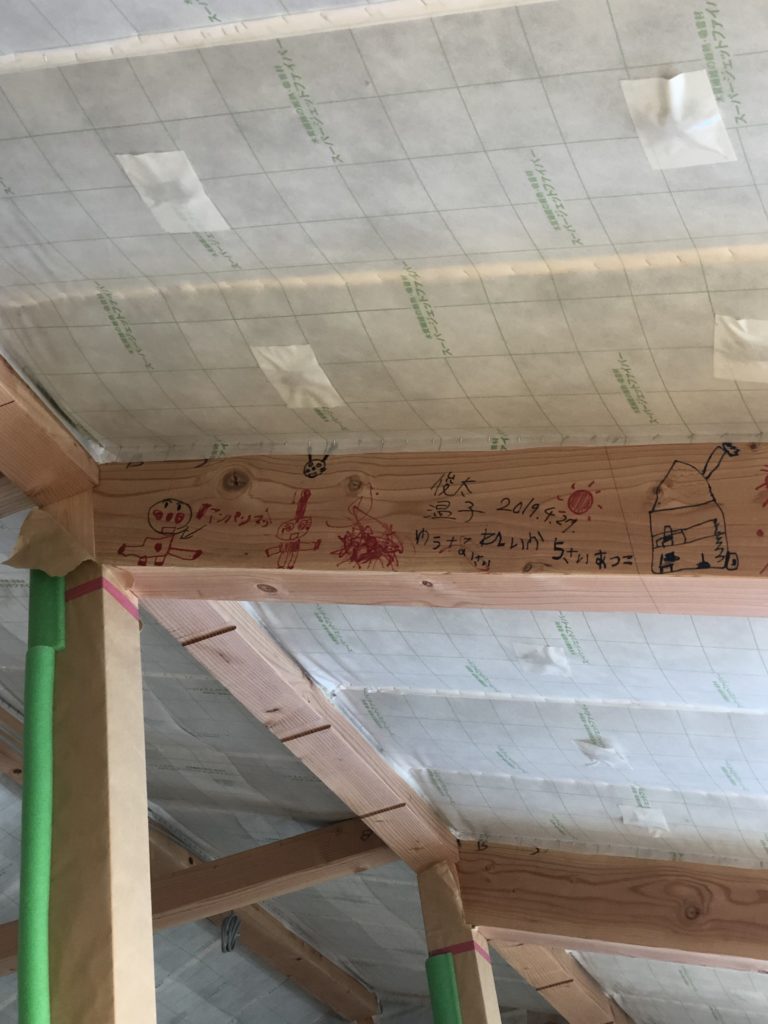

丸晴工務店では担当大工による手刻みで構造材を加工しておりますが、お子さんにも参加していただき、このような絵がしばらくの間現場を和ませてくれます。😊

吉野檜の柱ですが、天然乾燥のため油がのっていて、美味しそうです。😊マグロでいうトロのような感じですね。

天然乾燥ならではの匂い、ツヤがあります。

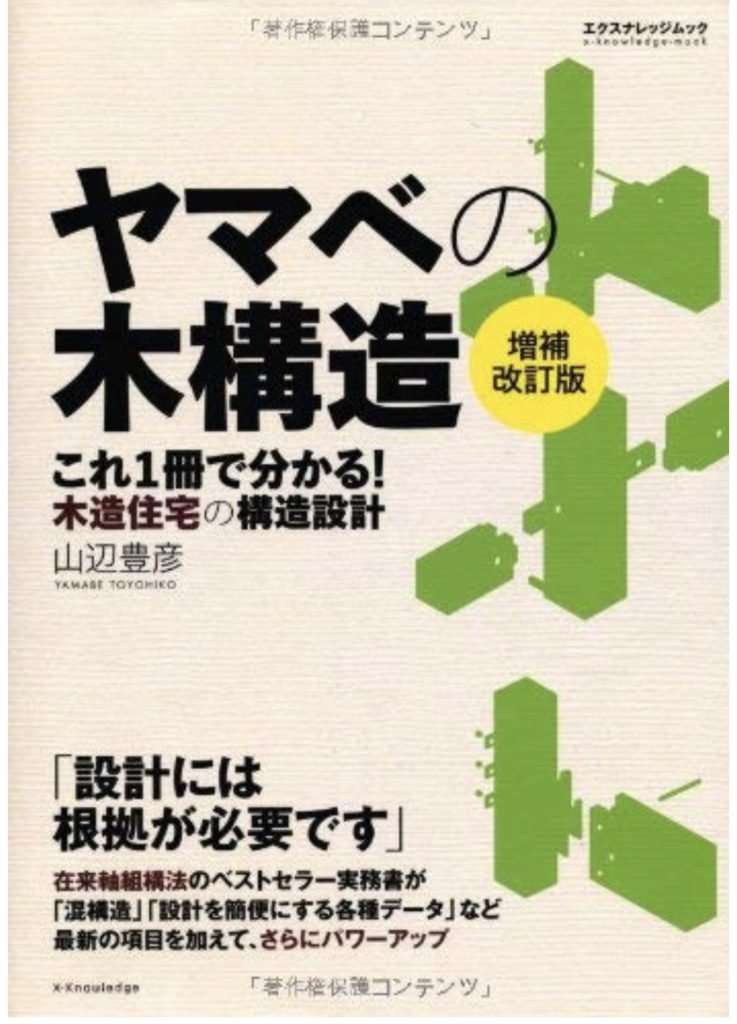

構造設計で有名な山辺先生をお招きしまして、今年度の第3回大工の構造勉強会がおこなわれました。

あのベストセラーになった書籍も出されている建築業界では知らない人がいない有名な先生です。

前回、大工工務店の会のメンバーで構造実験を行ったのですが、その結果を踏まえて様々な耐力壁や仕口で注意する点、人工乾燥材と天然乾燥材に関する事、耐震等級について何を考えなければならないか、壁倍率だけで考えると耐力壁は安全ではないなど、構造計算だけでは決して判断してはいけない耐震のポイントをご指導いただけました。

大工と一緒にお客様へさらに良い構造計画がご提案できるよう日々努力を重ねていきたいと考えております。

今年も住宅補助金の地域型住宅グリーン化事業のエントリーがはじましました。

長期優良住宅で110万円、ゼロエネルギー住宅で140万円、など住宅の補助金としましては最大級の制度です。

エントリー受付期間は7月11日〜29日までとなっております。

ただ、とても人気がある補助金ですのですぐにいっぱいになってしまうと思います。

詳しい内容をお聞きになりたい場合は、お問い合わせください。

解体工事が終盤になっております。

解体屋さんが丁寧な仕事をしております。

解体が終わりましたら今度地盤調査をおこないます。

いい地盤という結果が出る事を期待してます。

みなさん、こんにちは。神奈川県川崎市を拠点に木の家づくりを手がける丸晴工務店です。

弊社は大工の先代が起こし、木と大工技術にこだわる工務店。今回は、木のクオリティの要となる「乾燥方法」についてお話したいと思います。

木を乾燥させる理由とは?

木の性質は、育った環境に負うところも大きいのはもちろんですが、木を住宅に使うためには、「乾燥」という工程が必要になります。

というのも、山で伐採した木は多くの水分を豊富に含んでおり、そのままでは使うことができません。

木は山で生えている状態だと、多くの水分を含んでいます。水分を含む指標を「含水率」と呼びますが、適切な含水率になるまで水分を落とさないと、十分な強度が担えなかったり、家を建ててから乾燥による収縮・反りなどの変形が起こってしまいます。

家の構造を支える梁・柱にこのような変形が起こると、家自体に歪みが生じたり強度的な問題が出てきてしまうのです。

たとえば杉ですと、伐採前の生木の状態では自重の約1.5〜2倍、含水率が150〜200%ほどの状態から、梁や柱の構造材にするには20〜25%ほどまで含水率を落とす必要があります。

「人工乾燥」「天然乾燥」その違いは?

その「乾燥」にも手法があり、「人工乾燥」と「天然乾燥」に大別することができます。

「人工乾燥」は、木材を機械に入れ、蒸気や高周波をあてて人工的的に水分を落とす方法です。

一方「天然乾燥」は梁・柱や板などに製材した状態で木を積み上げて太陽と風の力で水分を落としたり、伐倒した状態で樹皮や枝葉がついた状態のまま、葉の蒸散作用を利用してじっくりと水分を落としていきます。

自然のサイクルにのっとって水分を落とすので、化石燃料に頼ることもなく、地球にやさしいエコロジカルな乾燥方法です。

現在流通している材は、圧倒的に「人工乾燥」。

というのも、「天然乾燥」は水分を落とすのに時間がかかるのです。

「人工乾燥」と一口にいっても高温・中温・低音などさまざまな温度帯による乾燥方式がありますが、乾燥に要するのはおおよそ1〜2週間ほど。対して「天然乾燥」は半年〜2年もの時間がかかります。

ただ「人工乾燥」で主流の高温乾燥は、乾燥期間が大幅に短縮できるというメリットはあるものの、100℃を超える乾燥庫のなかで木の水分を細胞から抜く際に、油分も抜けて、色・ツヤなど木が本来もつ良さまで損われてしまうのです。

また見た目には問題がなさそうでも、内部で繊維が断ち切らたような割れを起こしていることもあり、桧はさほど問題ないのですが、材種によっては耐久性や構造的な強度上のデメリットを指摘する声もあります。

天然乾燥材

高温乾燥材

木、本来の力を引き出す天然乾燥

丸晴工務店が使っている木材は、吉野や天竜地方の昔ながらの天然乾燥材。

木の香りもかぐわしく、美しい色・ツヤは経年変化により味わいを増し、住まい手の皆さんと一緒に育っていきます。

柱や桁がでるような意匠ですとやはり人工乾燥は使いたくないですね。

また油分は、色・ツヤだけでなく、ノミの切れもよく加工ができるというメリットももたらします。

さらには木の細胞が梅雨時のような湿気の多い時期は水分を吸ったり、冬場など乾燥した季節には水分を放出してくれるので、調湿性能にも長けています。

調湿性は、細胞が収縮・膨張する証です。ただこのような細胞の動きの影響で、天然乾燥の柱はその表面に、割れが生じてしまいます。

しかしこれは、柱として欠陥品というわけではありません。強度的に問題が生じるわけでもなく、木の性質を活かしているからこそ起こる、自然な営みの一つなのです。

世田谷区船橋の燻瓦の家がいよいよ着工いたします。

燻瓦、漆喰、木による和テイストの住宅です。

矢島大工が担当となります。

川崎市多摩区の丸晴工務店からすぐの敷地で2階テラスの家が上棟しました。

小さなお子様がいらっしゃる4人家族のお家です。

竹内大工が担当になります。

上棟おめでとうございます。☺

プロの設計の為の勉強会

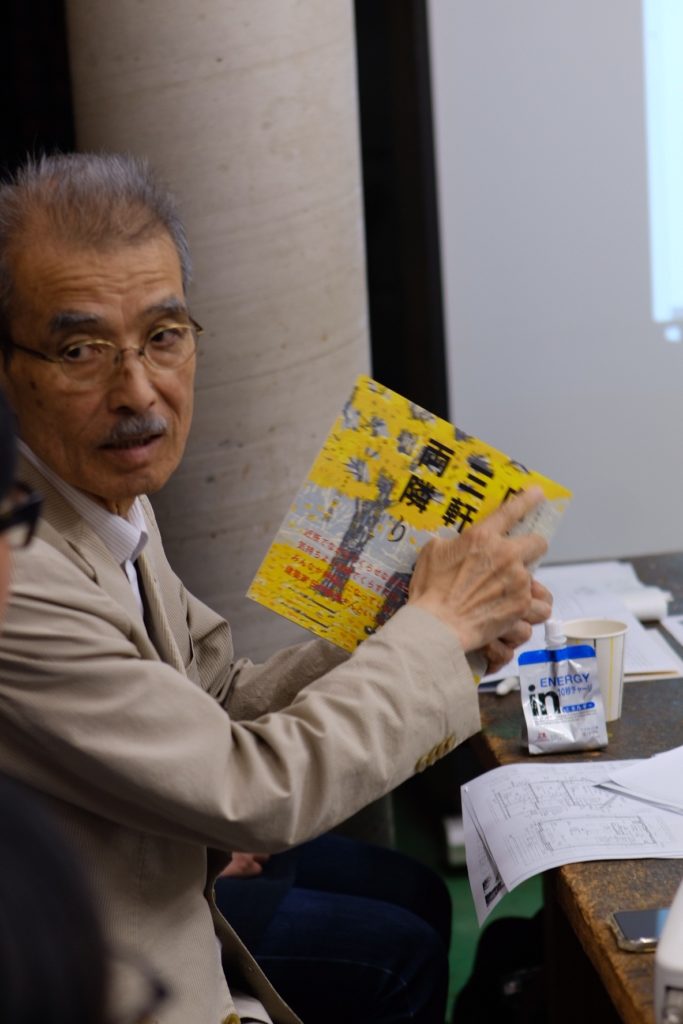

多摩川建築塾の第2回目が行われました。

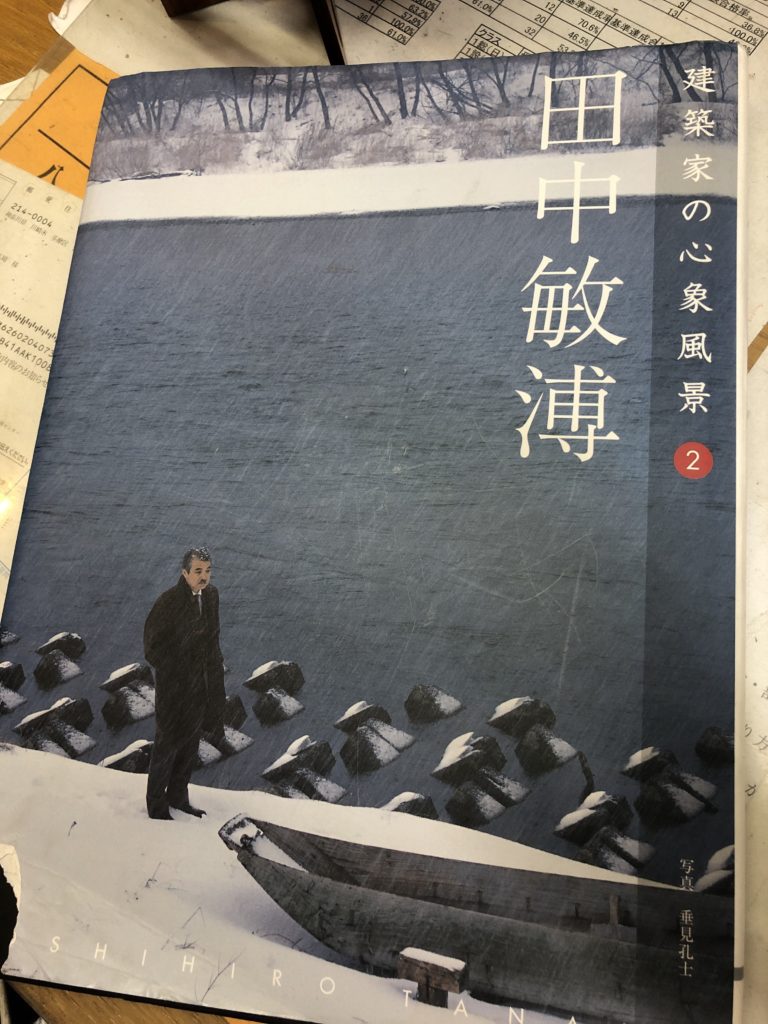

今回の講師は有名住宅建築家の田中 敏溥

さんです。

風土社から作品集も出されております。

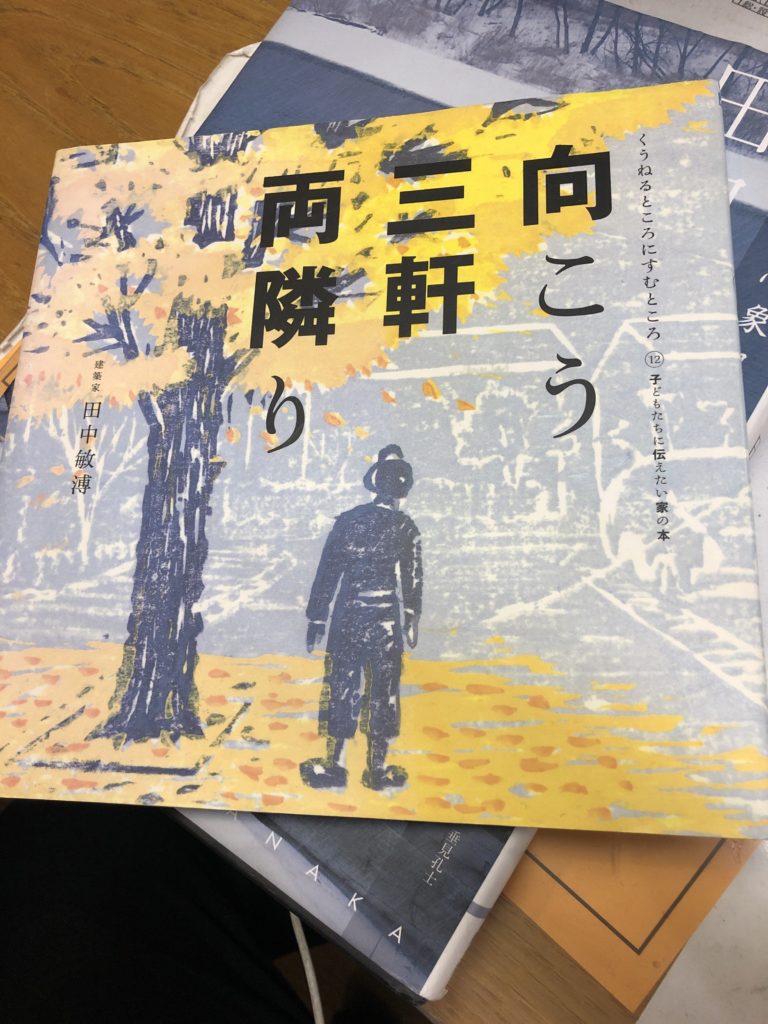

この向こう三軒両隣りという子供の為に書た本はとてもいい本で、住宅設計者でバイブルとしている方は多いのでは。

アマゾンでは高額で売られております。

ですが、近いうちに復刊するようです!

よく田中さんは、住宅を設計するにおいて結んで開いてというお話をされます。

結ぶという事はどういう事か

開くという事はどういう事か

いい住宅とは

住宅設計における最も基礎であり大切な事を気づかせていただけます。

とってもいい話でした。ありがたい…