庭に植える木ってどんなものがいいの?よく新しいお家に植えてある、あの美しい木は一体どんなもの?って思う方も多いのではないでしょうか?

実際に、会社からほど近い「持田植木」さんへ行き、こんなところにこんなにもたくさんの木があったのか!と驚かされました。この「持田植木」さんは山採りの木を扱う素敵な植木屋さんでした。

今回、大柄でとても優しい雰囲気の「磯(いそ)さん」という方にお話をして頂きました。

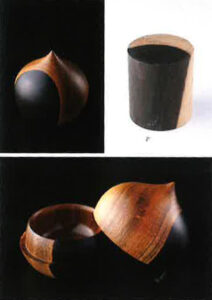

山採りの木

「山採り」というのは、畑などで育てた木ではなく、山に自生している木を掘り降ろした木のことだそうです。

この持田植木さんにある雑木はほとんどが山採りの木だそうで、主に秋田県や福島県、関東6県、低木だと三重県などの、山採り業者さんのところへ自ら赴き、1本1本見ていいなと思う木を選別して買い付けてくるそうです。

山採りは、山の環境によって生育の違いがあります。

また、過酷な環境で育ってくるため強く美しいものも多いです。

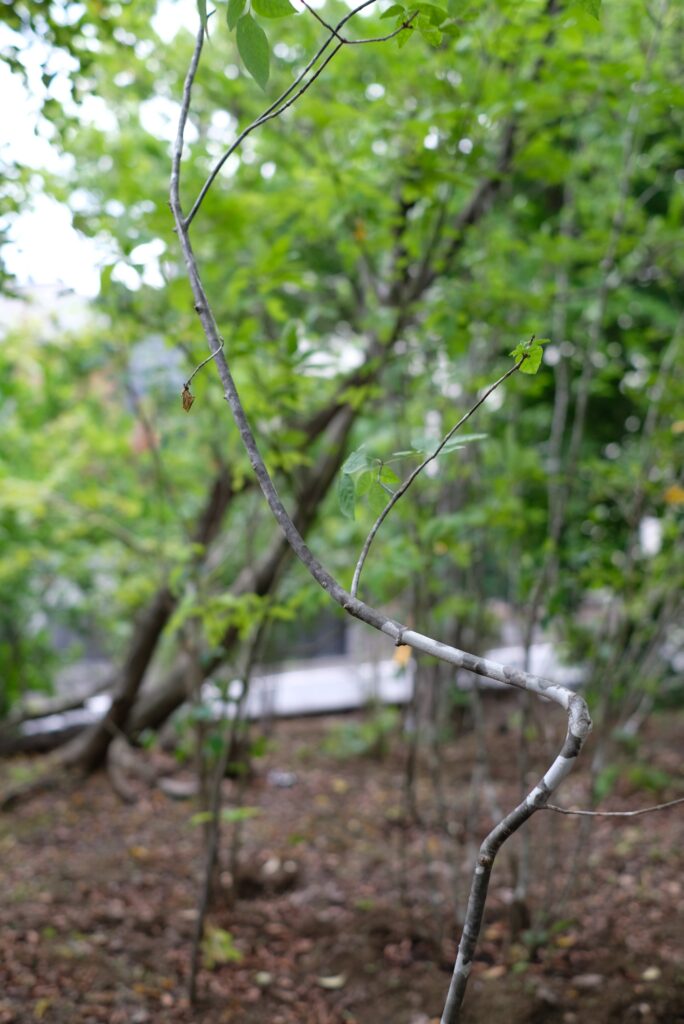

倒木した木や幹がひっかかって出来た木の形。

雪が積もってできた形。

急な斜面でも頑張って生きてきた木の形。

それぞれの木にたくさんの歴史があり、それが形として残って一つ一つの表情が全く違い、その表情豊かな木々が家の顔としていてくれる。それが私たちの心を豊かにしてくれるのではないかと思います。

また山採りの木は、落ち葉が少なく、成長が遅いため剪定がしやすくお家に植える植栽にはとても向いています。

樹形が美しいものも多く、建物をさらに際立たせてくれるでしょう。

種類

この持田植木さんには、たくさんの木々があり、そのいくつかをご紹介します。

灯台躑躅(ドウダンツツジ)

【落葉低木】

高さは1〜3mの落葉低木で春に白く小さい壺型の花を咲かせ、秋には紅葉が楽しめる樹木です。

ハナミズキ

【落葉小高木〜高木】

別名アメリカヤマボウシとも言います。春には白い花を咲かせ、夏には緑が美しく、秋にはワインレッドの色に紅葉し実がなり、冬にはその枝に雪が積もり、四季折々楽しめる植物です。

日照量:全日照から半日蔭

紅葉(モミジ)

【落葉高木】

日本で古くから庭園に植えられ、最も親しまれてきた、いろは紅葉。

葉の破片を数えると「いろはにほへと」と7つあるため、いろは紅葉と和名がつけられたそうです。

葉の色は季節に応じて変化し、春は緑色に、秋は黄色に、秋から冬にかけては美しく紅葉します。

日照量:全日照から半日蔭

木通(アケビ)

【落葉つる性】

山野に生え寒さに非常に強い落葉性の果樹です。

樹皮や新葉などには含まれる成分には殺虫作用があり、害虫被害にほとんど合うことがありません。

春に香りの強い紫色の花をつけ、楕円形の果実をつけます。

日照量:全日照

青膚(アオハダ)

【落葉高木】

高さは10mほどで、大きいものでは15mにもなるものがあります。

樹皮は灰色で薄く、爪で簡単に剥がれ、緑色の内皮が現れるため「青膚」という名がついたそうです。

5〜6月に白緑の花が咲き、その後赤い実をつけます。

檀(マユミ)

【落葉低木〜高木】

和名の真弓は、よくしなる枝が弓作りに用いられたことに由来されています。

高さ3〜5mほどで大きいものだと15mにもなるものもあり、樹皮は灰色で老木になると縦に少し裂けてきます。

夏に開花し、実はかなり遅くまで残り、初雪の頃でも赤い実がよく目立ちます。

庭づくりを楽しもう

その他にも、夏黄櫨(ナツハゼ)や皐月(サツキ)、ツリバナなどたくさんの樹木があるそうで、美しい庭を目指してみてはいかがでしょうか?

丸晴工務店では施主様と一緒になって庭づくりを楽しみ、施主様が自ら剪定をしたり水をあげたりと愛情を持って育てていっていだだけるようにしていきたいと願っております。

その他注意をしてほしい害虫のお話はこちら

https://www.marusei-j.co.jp/テッポウムシとカミキリムシって?生態と予防と/

丸晴工務店のYouTube動画はこちら