普段、生活をしていると大して気にならないのに、

家を木のお家にしたいな。北欧風のお家にしたいな。などなどお家のことを考えだすと、間取りとか、キッチンとかたくさん考えますよね。

そして次に気になってくるのが、木のお家でメインとなる材料の『木』。木と言ってもいっぱいあるし、どんな木がいいんだろう。どんな種類があるんだろう。どんな特徴があるんだろう。など、意外と知らないことだらけ。

そんな『木』について書いていこうと思います。

これを見て一つずつ知識が広がっていき、見た目や雰囲気だけでじゃなく、自分好みの木材が選べるようになってもらえたらといいなと思います。

今回は木々の王様『欅(けやき)』についてお話しします。

欅(けやき)とは

|

【樹名】 |

ケヤキ・ツキ |

|

【科名】 |

ニレ科ニレ属 |

|

【心材の色】 |

帯黄紅褐色 |

|

【辺材の色】 |

灰白色 |

| 【産地】 |

本州、四国、九州 |

|

【加工性】 |

木肌が緻密なので美しく仕上がる |

|

【塗装性】 |

無塗装で磨き上げられることが多い |

|

【適応箇所】 |

屋内外に適する |

|

【主要用途】 |

構造材、大黒柱、床材、家具材、建具材 |

北海道を除いて全国から産出し、日本の広葉樹を代表するものとしてよく知られています。

木は一般的に樹齢200年で銘木とよばれますが、欅(けやき)は樹齢300〜400年のものもあり、樹木としての寿命が長いことから巨樹・老樹が多く、社寺建築材や城郭建築、民家の大黒柱に用いられてきました。

有名なところでは、京都の清水寺の舞台の柱が巨大な欅の材が使われています。

大径木の年輪幅の狭いものは、狂いが少なく重用されます。

そのため、製材業者は、年輪のつんだ山欅と育ちが良いため杢目の味わいが乏しい里欅とを区別しているそうです。

また、『欅』と『槻(けやき)』は植物学上は同じとされていますが、木材としては区別されてきました。

材色・材質に優れたものを『欅』、育ちが良く年輪幅の広い材は、赤みが少なく堅い材のできる性質から加工が困難で狂いのでやすいものを『槻』としているようです。

銘木業界では、『槻』のことを材色が青味がかっていることから、『青欅』といい、それに対して良材を『本欅』ともいうそうです。

用途は、伝統をふまえて床柱、床地板、床框、落掛、棚板、上り框、床板、内装材などに使われています。

やや重厚材な特色を生かし、座卓やテーブル、カウンターなど家具作りに用いられていることも多いです。

参照:誠文堂『樹種辞典』

参照:誠文堂『樹種辞典』

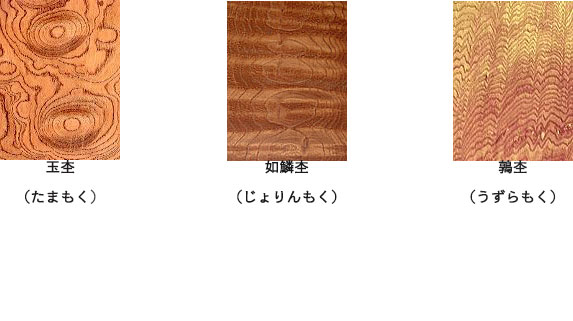

杢目

心材は黄味がかった褐色から紅褐色で、板目面、柾目面とも木理(木目)がきわめて明快にあらわれるため、また老木では、大径に育つ中で、幹がさまざまな形になり、複雑で装飾的な杢目が得られ、高く評価されています。

如鱗杢(じょりんもく)魚の鱗のような杢目や玉杢(たまもく)同心円形の杢目、鶉杢(うずらもく)うずらの羽のような杢目の美しいものは、1m角で何百万とするものもあります。

これは、玉杢(たまもく)の端材で、

これが、玉杢の鏡台です。(川崎マイスターが作りました。)

他にもたくさんの木材があり、それぞれ特色など違い、そういった木の性質を知り尽くして、それを合理的に活用して建築の性能や美しさに生かしていけることは素晴らしいことだと思います。

丸晴工務店で建てさせていただいたお客様は、この欅をどこかしらに使用している場合が多いです。

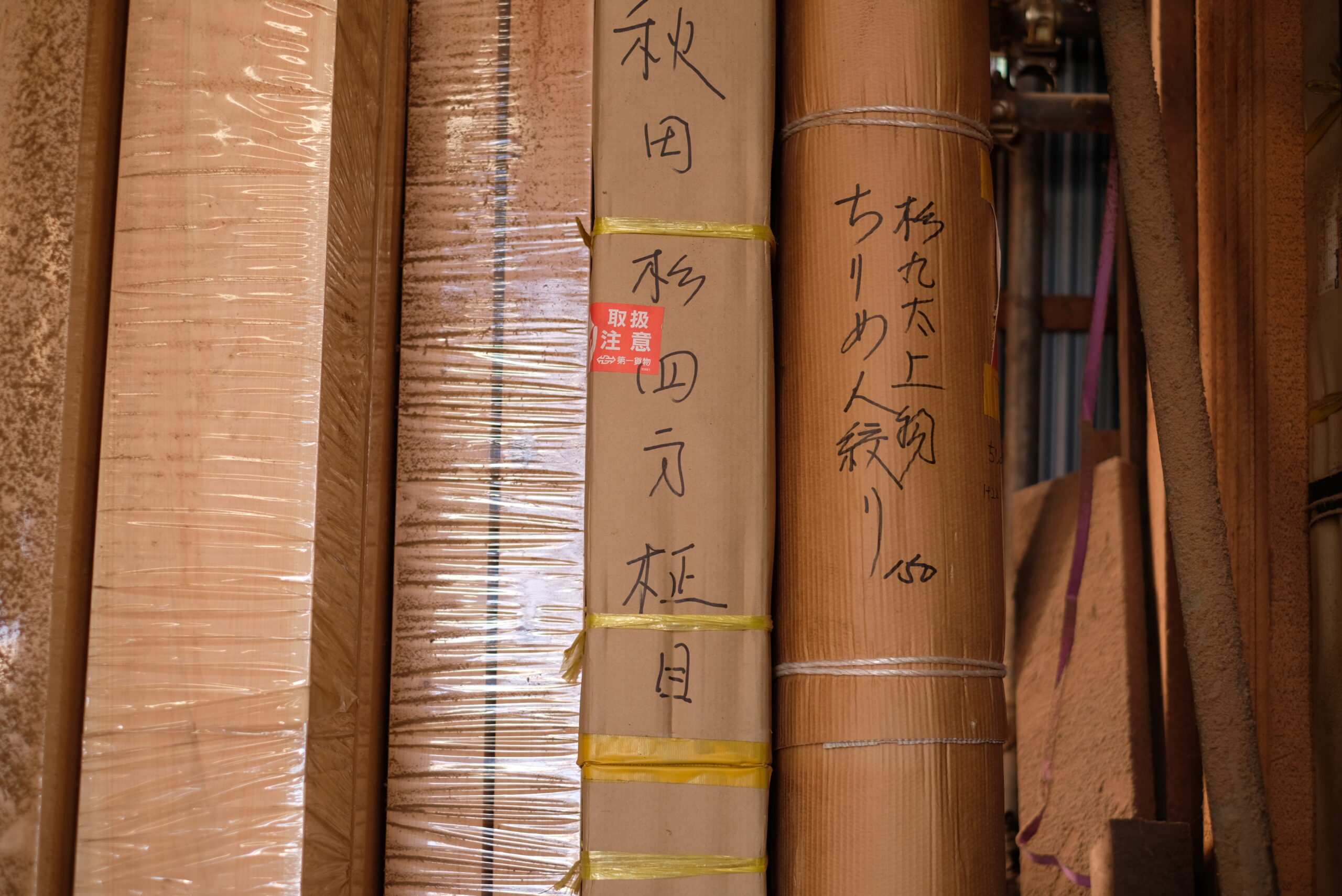

材木ストック置き場にも数多くの欅材が保管されております。

木の空間に住う人たちへ木の香りや、自然の生気と美しさをこれからも伝えられたらと思います。

能勢町けやき資料館 (写真引用元)

http://www.town.nose.osaka.jp/topics/5959.html

天然木の造形美 杢の種類(写真引用元)